오랜만에 고향에 내려갔다가 만난 풍경이 있다. 처음에는 그저 가족들과 함께하는 평화로운 산책이었다. 집을 나서 부산 동구 도서관에 오르는 동안 한 번도 그 길이 어둡다고 생각한 적은 없었다. 하지만 도서관의 꼭대기에 다다르자, 빛과 어둠의 경계가 너무나 뚜렷하게 보였다. 높은 불, 그리고 낮은 어둠. 그 어둠을 따라 시선을 옮겨보니, 저 아래에는 검은 벽들과 허물어진 담벼락들이 얇게 깔려 있었다. 오래된 이곳의 거리 속을 걸어봤다. ‘철거’라는 말이 새겨져 있기도, X자가 있기도, 스티커가 붙어 있기도 했다. 누군가는 이곳을 떠났고, 누군가는 아직 이곳에서 살아가고 있는 듯했다. “이곳을 떠나야 했던 사람들은 누구였을까.”, “이런 곳에서 살아가는 사람들은 어떤 느낌일까.” 물음들은 나의 발걸음을 잡았다.

2020년 국토부는 좌천동 쪽방촌을 도시재생 뉴딜 사업지로 지정하고, 이곳에 400가구가 넘는 공공 주택을 짓겠다고 밝혔다. 하지만 5년이 지난 지금도 부지 문제로 인해 아무런 사업은 진행되지 못하고 그 결과 개발은 정체되고 철거는 그저 중단되어 있다. 개발은 점점 빠르고 효율적으로 변화하지만 삶은 그렇게 변화하지 못한다. 하지만 그 공백 속에서도 사람들은 여전히 살아간다. ‘빈집’, ‘철거 예정’이라는 경고 아래서.

안내문에서 시작된 멈춤

허름한 건물 벽에 붙은 허름한 종이 경고장 몇 장. 몇 번의 계절을 넘긴 듯한 종이는 세월의 흐름을 고스란히 보여주는 듯했다. 누군가 이 종이를 떼려다 만 것인지, 또다시 붙여진 것인지는 알 수 없다. 그 아래엔 손바닥보다 큰 노란색 스티커들이 덕지덕지 붙어있었다. 경찰서에서 나온 스티커로 ‘빈집’, ‘출입 금지’가 크게 강조되어 있었다. 여기서 누군가 계속 살고 있다는 느낌을 받기에는 충분했다. 안쪽에는 빛이 보였고, 우편함에는 누렇게 바랜 고지서들이 겹겹이 꽂혀 있었다. 이곳은 정말 빈집일까.

‘철거’라는 단어가 주는 무게감은 공기를 긴장시키는 힘을 가지고 있다. 그 안에서의 삶을 끝내버리는 통보이자, 누군가의 평범했던 일상을 뺏는 제한이다. 하지만 이곳의 철거는 5년째 그저 멈춤이다. 더 이상 철거되지도, 복원되지도 않는다. 그러한 공백 속에서 사람들은 하루를 이어간다. 그리고 이러한 공백 속에는 주거를 보장받지 못한 채 없어져야 했을 사람처럼 방치된 존재들의 흔적이 그대로 남아있다.

지나간 흐름 속 역사

무너져 가는 건물이라도 건물은 여전히 누군가의 침묵을 머금고 있는다. 문틈으로 보이는 이전 이 건물에서의 흔적, 가구 하나에도 삶이 존재했음이 묻어 있다. 단지 낡고 위험해 보이는 건축물이 아니라, 어떤 사람의 세계였고 누군가의 하루의 시작과 끝을 함께하던 곳이다. 시간이 멈춘 건물 안에선 모든 것이 조용히 제자리를 지키고 있었다. 마치 누군가를 기다리고 있다는 듯이. 비워진 듯하지만 결코 완전히 떠나지는 못한 그 사이 어딘가에서 건물은 머무르고 있다. 그리고 그 머무름 속에는 삶의 흔적을 외면하지 않으려는 누군가의 시선이 조용히 서 있다.

벽이 들려주는 말 없는 이야기

벽이 말할 수는 없지만, 가장 많은 말을 품고 있다. 사람의 온기가 많이 빠져나간 골목길에는 단순한 공허와는 다른 적막이 흐른다. 여기에는 누군가의 이름, 시간, 감정이 한 겹씩 남아 있다. 만약 건물이 말할 수 있었으면, 어떤 기분일까. 자신이 오랜 시간 함께 지내던 존재들이 갑작스럽게 떠나야 한다는 말을 들었을 때. 떠난 사람도, 남은 사람도 온전히 환영받지 못하는 이 공백의 시간 속에서, 건물은 그저 조용히 있을 뿐이다. 하지만, 이 침묵은 저항처럼 느껴지기도 한다.

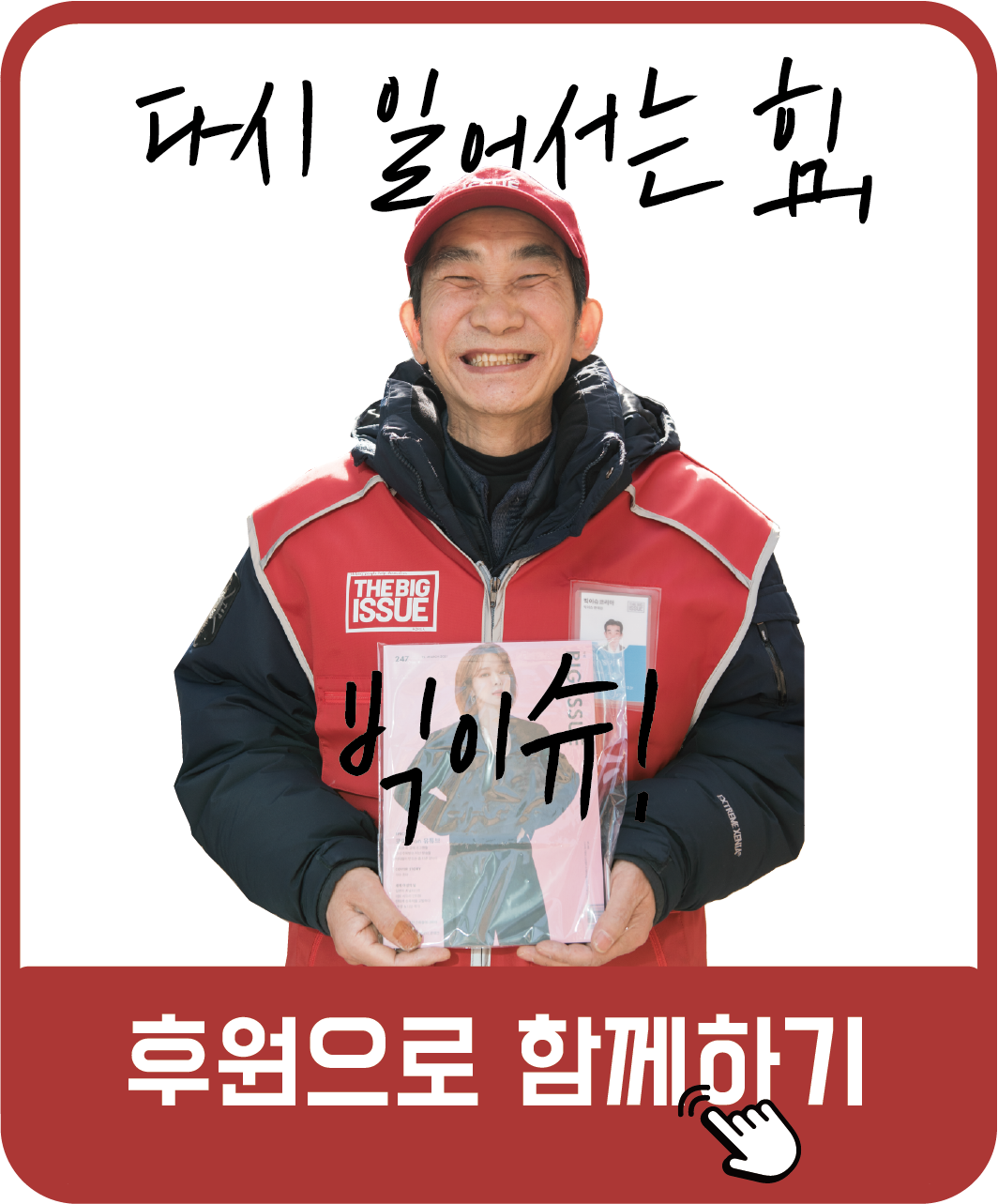

그곳을 단지 살았던 공간으로 생각하면 안 된다. 한 사람이 최소한의 존엄을 가지고 하루를 보낼 수 있는, 인간이 인간다운 삶을 시작할 수 있는 가장 낮은 시작점이다. 그리고 몇몇은 여전히 그 존엄을 위해 버티고 있는지도 모른다. 빅이슈는 말한다. 사람이라면 누구나 적절한 주거의 권리를 누릴 수 있어야 한다고. 소유를 떠나 쫓겨나지 않고 머무를 수 있는 공간, 내일을 그릴 수 있는 오늘의 최소한이 바로 ‘집’이라고. 그러니 우리가 연대해야 할 것은 건물이 아닌 그 안에서 살아온 이름 없는 사람들이다. 지워지는 것처럼 보이는 삶에도 지켜져야 하는 권리가 있고, 사라지기 전 기억되어야 할 존엄이 있다. 건물은 언젠가 사라질 줄 모르지만, 이 글을 읽는 누군가에게는 그 자리가 사라지는 것이 아닌 기억으로 남는 시작점일 수도 있다.

벽이 허물어지고, 사람들이 하나둘 떠나고, 자취가 서서히 지워질 때 우리는 그 장소를 ‘있었다’와 같은 과거형으로 말한다. 하지만 어떤 공간은 사라진 뒤 더 선명하게 남기도 한다. 우리가 살아가고 있는 도시에도 누군가는 철거 안내문 앞에 멈춰 서고, 낡아버린 주변에서 존재의 흔적을 읽는다. 시간은 무심하고도 야속하게 흐르지만, 여전히 기억은 속에서 사라지지 않는다. 빅이슈는 잊히기 쉬운 시간과 사람들에 주목해 왔다. 단지 거리에 서 있는 사람을 바라보는 것이 아닌 그 사람이 머무를 수 있는 삶을 함께 이끌어왔다. 단순히 잡지를 판매하는 것을 넘어 주거 지원, 일 훈련 경험 서비스 제공, 상담과 교육을 통해 단절된 삶에 새로운 리듬을 더하고 있다. 이것은 삶의 조건을 회복시키는 연대의 기초이자 사람다운 삶을 위해 누구나 안정된 주거를 보장받아야 한다는 믿음에서 비롯된 실천이다. 삶을 회복시키는 연대의 기초, 철거된 건물은 사라지겠지만 그곳에 머물렀던 삶은 다시 시작될 수 있다. 사라지는 존재와 연대의 시선 우리가 도시에서 놓치고 있는 게 너무 많지는 않은지.

글. 빅이슈코리아 임팩트기자단 1기 권형은