지난한 더위도 말복을 넘기면서 사그라지고, 공기에 가을의 향이 나기 시작했다. 가을 향과 더불어 비가 내리는 날이 잦아지니 홍콩이 생각난다. 내게는 누군가와 가장 가고 싶은 1순위 여행지이자 많은 추억이 있는 곳이다. 회사를 다니면서 가장 큰 혜택은 잦은 중화권 출장이었는데, 홍콩은 언제든 설렘을 간직하고 갈 수 있는 몇 안 되는 곳이었다. 최근에야 한국에도 많은 ‘홍콩식’ 레스토랑이 생겼지만, 아무래도 현지에서 먹는 그것만 못하다. 코로나19로 인해 하늘길이 막힌 상황에서 단 하나의 외국 음식을 먹을 수 있다면 주저 없이 완탕면을 고를 것이다.

시간을 거슬러 갓 졸업한 시점으로 돌아가면 그때도 그랬지만, 지금도 음식을 사랑한다. 음식은 나에게 삶의 원동력이 되고 여행의 목적이 되기도 하기 때문이다. 세상이 호기심으로 가득한 시절에 처음 도착한 홍콩은 내게 ‘왕가위의 도시’였다. <화양연화>, <중경삼림>으로 영화 세례를 받은 예술적 야심이 가득한 청년에게 모든 거리가 아름답고 모든 건물에 스토리가 담긴 것 같았다. 반면, 본토에서 일찍이 중국 음식을 학습한 이유로 홍콩의 음식은 그리 대단할 것이 없는 것처럼 보였다.

그런 생각은 머지않아 깨졌다. 내가 좋아할 정도의 간간한 염도와 유난스러운 감칠맛을 가진 홍콩의 음식은 젊은 청년의 허영이 가득한 영화 예술을 전복했다. 먹을 돈도 넉넉하지 않은 시절이라 아끼고 아껴서 길거리 음식을 먹으러 다녔다. 홍콩에는 레스토랑의 음식보다 길거리 음식이 유난히 맛있다. 맛이 획일적이지 않고, 한 집 걸러 한 집의 맛이 각기 다르고 개성도 다르다. 홍콩의 시민들은 그 개성을 존중해준다. 또한 거리에 있는 대부분의 상점들은 비싼 월세와 밀집된 상권에서 살아남기 위해 맛을 특별히 많이 연구 했는지, 흠을 잡기 힘든 밀도 높은 맛을 낸다.

완탕면은 홍콩의 대표적인 음식이다. 고급 레스토랑에도 길거리 식당에도 완탕면이 있다. 한국에서도 비싼 소고기 집에 라면이나 김치찌개가 있는 것처럼 완탕면은 홍콩에서 어디를 가도 먹을 수 있다. 에그 누들, 육수, 완탕의 심플한 구성으로 간편하게 끼니를 해결할 수 있는 기능에 충실한 음식이다. 나는 첵랍콕 공항에 내리는 첫날에는 아무리 바빠도 공항에 있는 프랜차이즈 식당에서 혼자만의 세리머니로 완탕면을 먹는 게 습관이 됐다.

마지막 홍콩은 2019년도였다. 콘텐츠를 업으로 하는 사람에게 아시아에서 가장 큰 필름 마켓이 열리는 홍콩은 매력적인 도시이자 비즈니스의 용광로 같은 곳이다. 해외 각지의 투자자들과 창작자들이 모여 일과 중에는 일을 하고 저녁이면 호텔을 나와 식당에 자리를 잡고 술을 마셨다. 나도 여느 비즈니스맨의 출장 일정과 다르지 않아서 빡빡한 미팅을 소화하고 저녁이면 제작사, 배급사 사람들과 저녁 식사를 했다. 대부분 한국인과 함께 동석을 하는 경우에 외국 회사들은 입맛을 고려하여 로컬 색이 강하지 않은 식당을 예약했는데 이 부분들이 항상 아쉬웠다. 그래서 결국은 어려운 자리를 마치고 오는 길에 작은 식당에 들러 부족한 홍콩의 풍미를 속에 채웠다.

마지막 날은 다행히도 나 홀로 완탕면을 먹으러 갈 수 있었다. 호텔을 나와 공항에 가면서 들르기 위해 무거운 캐리어를 끌고 가게로 향했다. 항상 가는 곳은 아니었지만 ‘핑퐁 완탕 수프’를 파는 홍콩섬의 랜드마크 같은 곳이었다. 가느다란 버미셀리 면으로 면을 고르고, 완탕 토핑과 고기 완자를 추가해서 푸짐하게 주문했다. 현지에서 먹는 음식은 대부분 그렇지만 그날의 공기와 함께 맛이 결합된다. 부산한 홍콩 사람들이 돌아다니는 곳에서 혼자 완탕면을 먹고 있자니 여러 감정이 교차했다. 첫 이국에 발을 딛게 된 그 순간부터 출장을 다니며 먹은 것들에 대한 기억이 나면서, 더 이상 이 이국의 음식이 아닌 몸의 일부처럼 느껴졌다. 추억에서 오는 맛은 평생 기억에서 지울 수 없다.

서울에서 느끼는 홍콩의 맛

시간이 지나 서울 코엑스몰에 홍콩의 유명 딤섬 집이 오픈을 했다. 몰에 입점한 음식점이라고 무시할 일이 아니다. 이제는 글로벌 체인으로 시스템화된 식당들이 많아서 해외에 오픈을 해도 비슷한 맛이 나고, 때로는 적절한 현지화로 더 맛있는 경우도 있다. 나는 부푼 기대를 안고 친구와 함께 ‘팀호완’을 방문했다.

1호점에 이어 용산에 2호점을 낸 팀호완은 사실 내가 그리 선호하는 스타일의 식당은 아니다. 현지에서도 몰에 입점한 지점들이 있는데, 그곳에서 먹으면 특유의 감상에 젖기 힘들기 때문이다. 어쩐지 딤섬이나 완탕면은 사람들과 부대끼며 먹는 게 마치 그 음식의 일부인 것처럼 더 편하게 먹힌다.

이런 이유에서 선호하지는 않았지만, 한국에 직영점을 오픈한 소식은 반가울 수밖에 없었다. 첫 주문은 ‘하가우’였다. 하가우는 새우살을 다져 투명한 전분 피에 감싸 쪄낸 가장 기본적인 딤섬의 종류다. 새우의 탱글탱글한 맛이 관건이다. 다행히도 첫 입에 현지 맛을 높은 싱크로율로 느낄 수 있었다. 차진 피를 뚫고 오밀조밀하게 새우살이 씹혔다. 간장을 찍어 한입 가득 넣으니 홍콩에서 먹는 것처럼 감동이 밀려왔다.

이어서 나온 ‘차슈바오 번’도 기대 이상으로 풍미가 좋았다. ‘겉바속촉’의 공식이 적용되어 잘게 다진 촉촉한 돼지고기가 바삭한 번에 듬뿍 들어서 버터의 풍미와 함께 육즙이 부드럽게 입 속에서 녹았다.

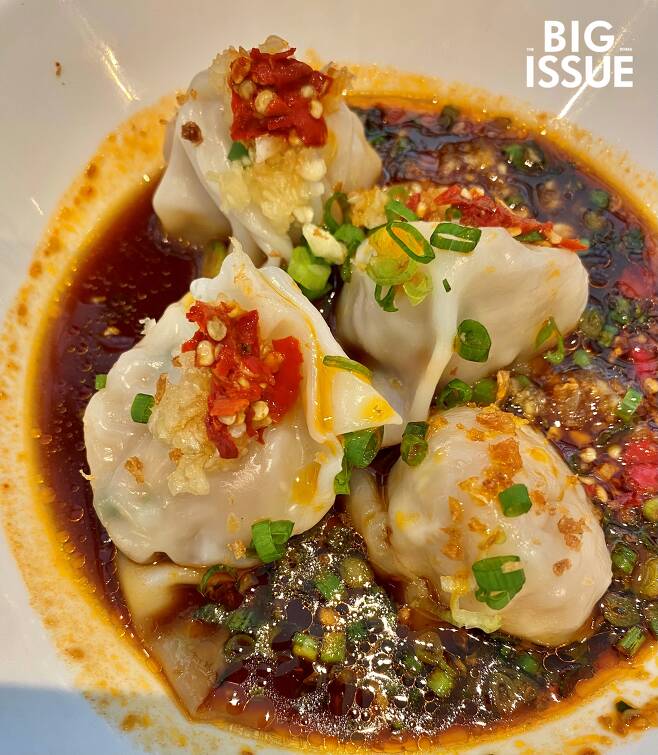

‘사천식 완탕’도 빼놓을 수 없다. 얼얼한 마라 소스가 딤섬을 가득 덮었는데 자극적이지 않고 구수했다. 실제로 현지에서 먹는 라유(고추기름)는 매콤하면서 고추의 풍미가 가득해서 재료를 장식할 소스의 논리가 충분하다.

몇 가지 메뉴를 더 시키고 식사 메뉴로는 완탕면을 시켰다. 육수를 한 모금 먼저 먹었는데 아쉽게도 육수는 평이했다. 해물의 풍미가 확 감겨야 하는데 로컬식으로 다져진 미각에는 맛이 다소 순했다. 면발은 퍼지지 않고 완탕도 모양과 맛이 은은한 국물에서 유지됐다. 시스템이 만들 수 있는 최선의 완탕면이었다. 반갑게 접시를 받아서 천천히 음미를 했다. 이따금씩 드는 아쉬운 감정은 이 정도면 충분하다는 생각으로 점점 바뀌어갔다. 이런저런 홍콩에 대한 이야기를 나누며 식사를 하다 보니 남은 면까지 다 먹고 그릇은 바닥을 보였다.

추억이 맛에서 차지하는 부분은 크다. 우리는 무엇을 먹어도 잠시나마 그곳, 그 시절의 그것을 생각하고 감정을 음식에 투영한다. 음악이 인생의 타임머신이라면 음식은 가슴에 담긴 타임캡슐이다.

팀호완(용산점)

주소 : 서울 용산구 한강대로 23길 55 아이파크몰 패션파크 1층

영업시간 : 매일 11:30~22:00

글 | 사진. 미식탐정

blog.naver.com/tastesherlok