언젠가 ‘한국에서 가장 연봉이 적은 직업’이라는 제목의 뉴스 기사를 읽은 적이있다. 아마도 포털 사이트 대문에 올라와 있던 걸 보면 연봉이 많은 직업에 대한관심만큼이나 연봉이 적은 직업에 대한 사람들의 관심도 상당했던 것 같다. 기사의 객관성과 별개로 많은 댓글이 달려 있었는데, 나로서는 정작 직업의 순위보다도 그목록에 제시되고 있는 직업들이 너무나도 전형적인 직업들이라는 점에서 약간의 소외감이 들었다. 국문과에서 박사를 마치고 한국어학을 연구하고 있는 나의 직업은 어떻게 명명될 수 있을까를 잠시 생각하다 포털 사이트 검색창에 마음이 끌리는 대로 또각또각 활자를 입력해보았다.

공부, 하는, 사람.

공부하는 사람, 학자.

어학사전의 짧은 소개가 어쩐지 좀 서운하게 간결하다는 기분이 드는 건 그저 기분 탓이었을까. 학자라는 이름은 너무 힘이 들어간 것 같고, 그렇다고 대학원생이라는 이름은 좀 아마추어같이 느껴지는데, 아무리 머릿속 저장고에서 어휘를 더듬어보아도, ‘공부하는 사람’ 외에는 적당한 말이 떠오르지 않았다. 학생이 ‘지식의 습득(input)’에 좀 더 가까운 어감을 가지고 있다면, 대학원에서 석·박사 과정을 거쳐 공부하고 있는 사람들은 ‘지식의 생산(output)’을 지향할뿐더러 연구로써 밥벌이를 해나간다는 점에서 학생 이상의 직업적 의미를 가지고 있다. 그럼에도 불구하고 언젠가 운 좋게 전임교수에 임용되기 전까지는 적당한 근로자로서의 이름을 부여받지 못하는, 이들 공부하는 사람들에게 공식적인 명칭을 불러준다면, 아마도 ‘연구자’ 정도가 적당하지 않을까 싶다.

연구의 과정은 경우에 따라 공동으로 이루어지기도 하지만, 대개 조직보다는 개인에 의해 이루어진다는 점에서 그 산출물인 논문이 사실상 공공재(公共財)로서의 지식을 의미한다는 점을 간과하기가 쉽다. 그럼에도 불구하고 연구자들에 의해 생산되는 논문은 그 개인의 소유가 아니라 우리 사회가 공시적, 통시적으로 지녀온, 지니고 있는, 지니게 될 지식의 일환이라는 성격을 갖는다. 대개 어떤 논문을 지칭할 때에는 그 논문을 쓴 저자의 이름과 연도를 병기하여 김강희(2020), 김강희(2021) 등으로 일컫곤 하는데, 이때 중요한 것은 개인 김강희가 아니라 김강희가 2020년도에 기술한 그 논문의 지식 자체이다. 따라서 연구의 세계에서는 연구자의 개인적인 개성보다는 논문이 담고 있는 논리의 흐름과 구성, 논증과 주장이 중요하고 할 수 있다. 즉, 김강희(2020)과 김강희(2021)은 동일한 저자의 논문임에도 완벽하게 다른 타자인 것이다.

“논문은 거꾸로 쓰면 곰국”

공교롭게도 그러한 ‘논문’은 단어를 거꾸로 회전하면 ‘곰국’이 된다. 곰국은 한국의 전통 음식 중 하나로 국거리를 넣어 국물을 아주 오랜 시간 푹 고아서 끓인 국을 말하는데, 논문을 써본 사람들은 아마도 이 사소한 말장난을 단순히 사소하게 넘길 수 없을 것이다. 어떤 연구 과제에 대하여 체계적으로 논증하는 글을 말하는 논문은 번뜩이는 영감이 왔다한들 단박에 완성해버릴 수 없는, 곰국 같은 존재이기 때문이다. 특히 연구 자료의 규모나 방법론에 따라 논문은 짧게는 두어 달에서 길게는 수십 년이 걸릴 수도 있는 만큼 오래도록 뭉근하게 끓여야만 하는 글이며, 기존의 무수한 지식과의 적극적 소통을 통해 완성되는 아주 집요한 설득의 글이기도 하다.

모어로 논문을 쓰는 것도 참 버거운 일인데, 제2외국어로 학술적인 글을 완성해야 한다는 것은 상당히 중압감을 주는 일일 수밖에 없다. 최근에는 한국어 교육의 성장으로 많은 외국인 학생들이 한국 대학에서 유학 생활을 하고 있으며, 나아가 한국 대학원에서 석·박사과정을 이수하기도 한다. 대학 학부의 유학 생활과 달리 석·박사과정에 들어선다는 것은 한국 사회의 축적된 지식 공동체 안에서 지식 생산의 일원으로 역할 하고자 함을 의미하며, 구체적으로는 한국어로 기술된 학술 논문을 통해 자신의 생각과 주장을 논리적으로 제시할 수 있는 것을 말한다. 학교에 따라서는 외국인 유학생을 위한 교정 및 첨삭 제도를 두거나 튜터 제도를 운영하여 유학생들의 논문 집필에 도움을 주고는 있지만, 논문이라는 것이 졸업 학기에 닥쳐서 바로 써내려갈 수 있는 성격의 글이 아니기 때문에 사실은 입학과 동시에 논문 쓰기에 대한 기초 훈련과 준비가 ‘뭉근하게’ 이루어질 필요가 있다. 논문 쓰기란 방대한 기존의 선행 연구를 읽고 쟁점을 분석하여 나의 견해를 만들어가는 과정을 포함하기 때문이다. 이렇게 연구의 길에 들어선다는 것은 그야말로 하나의 연구 문제에 깊이 파고들어 곰국 끓이듯 몇 년간 내가 구성하고자 하는 지식을 글로서 푹 고아내는 일과 같다.

언어와 삶의 경계 위에서

한국어학을 연구한다는 것은 비단 한국어의 내재적인 규칙을 정립하는 것에서 나아가 한국어를 사용하는 사람들의 삶과 사고가 언어에 반영된 바를 분석해내는 것을 의미한다. 즉, 한국어학을 공부하는 사람은 한국어를 사용하는 사람들의 삶을 연구하는 것이기도 하기에, 우리 주변의 모든 언어생활은 한국어학 연구자에게 매우 주요한 연구의 대상이 된다. 따라서 한국어학을 공부하는 사람은 학문으로서의 언어와 그 언어가 실제 사용되는 삶 사이의 경계에 서 있는 사람이라고 할 수 있다. 언어 사용의 실체를 특정한 방법론에 입각하여 규명하고 하나의 논리적 텍스트로 기술해내는 것. 뭉근히 쓴다는 것은 어쩌면 논문만이 아니라 긴 시간 빛이 들지 않는 곳에서 묵묵히 글로써 자신의 논리를 입증해내야 하는 연구자의 삶 자체와도 맞닿아 있는 것 같다.

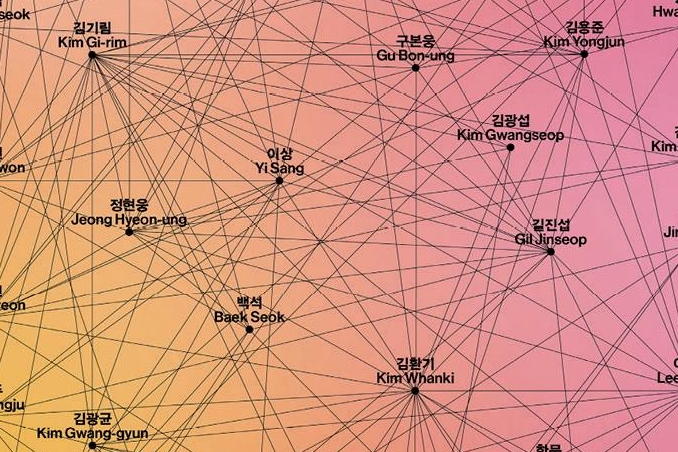

곰국에 대해서는 재미있는 여러 가지 유래들이 있지만, 옹기를 만들던 옹기장이와 소를 잡던 백정의 협업에 의해 만들어진 음식이라는 설이 썩 흥미롭게 다가온다. 연구라는 것 역시 상당히 개인적인 작업 같지만, 사실은 시간과 공간을 넘어, 연령과 국적, 성별을 넘어, 오직 생산된 지식과 앞으로 생산될 지식 간의 소통에 의해서 이루어지는 큰 차원의 협업이기 때문이다. 공부하는 사람의 길에 막 들어선, 혹은 그 언저리의 길목에 맥없이 서 있는 당신께, 조금은 조심스럽게 내 삶의 곰국에 불을 지피던 한 손을 꺼내어 내밀어본다. 여전히 더 끓여내야 하지만, 도통 얼마만큼 끓여내야 푹 고아낸 것인지 여전히 완전하게 알지는 못하지만, 온통 쉽고 빠르게 지나가는 세상 속에서 뭉근히 삶을 써내려가는 것도 썩 보람된 일이지 않겠느냐고, 함께 그 뭉근한 논문을 써보지 않겠느냐고.

글 김강희

부산외국어대학교 한국어문화학부 교수이자 공부하는 사람

연세대학교 국어국문학과에서 국어학과 한국어교육학을 전공했다.

삶이 말을 변하게 하듯 말도 삶을 변화시킬 수 있다고 믿는다.