Something beyond tastes

글 | 사진제공. 배민영

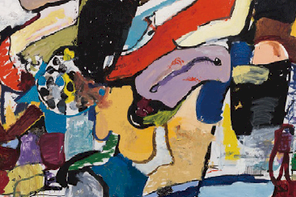

김동진, <가려진 시간에 대한 믿음>, 60.6×60.6cm, oil on canvas, 2022

“역설적으로 말하고 싶었던 것은, 취향이라는 오늘날 소위 ‘치트키’처럼 대화를 윤택하게 하는 이 단어조차도 사실은 허구적이고 정의하기 어려운 무엇 아니냐는 것이다. 결국 우리의 생각과 기호는 고정적이지도, 일방적으로 주입되지도 않는 것이기에 어느 시점에 형성되어 꽤 단단하게 지속성을 갖는 것처럼 결론지어버리는 것도 위험하다는 생각이다. 여기 네 명 작가 사이에도 여섯 개의 선이 있고, 각 작업 내에도 순환과 반복, 대립과 보완이 있을 것이다. ‘맘에 든다’는 직관적 감상도 좋지만, 이 안에서 나와 타인, 그리고 예술 간의 향방을 찾는 과정 자체 역시 취향이라면 취향일 것이다.”

지난달 29일에 시작해 이달 20일까지 N2 아트스페이스(서울시 중구 소파로4길 40)에서 열리는 이진석, 김동진, 애니쿤, 윤제원의 4인전 <타인의 취향> 전시 서문 말미에 필자가 밝혀둔 내용이다. 전시 제목에 기대어 쉽게 ‘이해와 공감’ 운운하고 싶지 않았다. 오히려 취향이라는 말이 가진 무책임하리만큼 불분명한 속성을 드러내며 예술이 그리 호락호락하지 않다는 점을 새삼 강조하고 싶었다. 그래서 서문 제목도 ‘정의(定義)란 무엇인가’로 정해 정의할 수 없는 것이 많다는 점을 주장했다. 이해와 공감이 어떤 맹목적인 해피엔드 같은 결과라면, 작가를 알아가려는 노력은 감상이라는 행위가 사실 얼마나 가치 있는지를 실감하는 과정임을 이야기한 것이다.

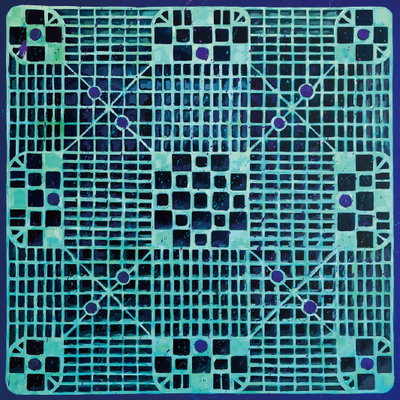

이는 3월 26일부터 4월 6일까지 갤러리 컬러비트(서울시 서초구 동광로15길 3)에서 열리는 윤주원 개인전 <Waltz of the Foliage(이파리의 왈츠)>를 감상하는 데에도 그대로 적용된다. 어려서부터 벽지를 착시가 일어날 때까지 응시하고 지금까지 줄곧 만물을 바라보는 태도를 ‘시지각’이라는 원형 속에서 편집증적으로 파고들었다고 말하는 윤주원의 태도를 단지 ‘취향’이라는 가벼운 단어 안에 가둘 수 있을 것인가. 필자는 이번 전시 서문을 쓰기 위해 작가의 박사학위 논문까지 읽으며 다음과 같은 해석을 내놓았다.

“이는 흡사 활자에 대한 관심과도 유사해 보인다. 조판 작업은 서로 다른 글자들이지만 하나의 타입페이스 아래 어떤 이미지를 구성하고, 결국 어떤 ‘잔상(after–image)’으로 기억되느냐를 목표로 하는 시지각적 패턴 작업이기 때문이다. 윤주원은 반복 속에서 자연스럽게 변형되는 패턴의 묘미를 보여준다. 경쾌하지만 무게감 있게, 그리고 실용적이지만 소장 가치가 길게 빚어낸 ‘제2의 창조물’들은 현대의 문을 열어젖히며 득세했던 구성주의가 정보화의 물결 속에서 반영주의에 중심을 내준 오늘날, ‘새로운 구성’에의 욕구를 보여준다는 탈현대적 예술의 사명을 실천하고 있는 중이기도 하다.”

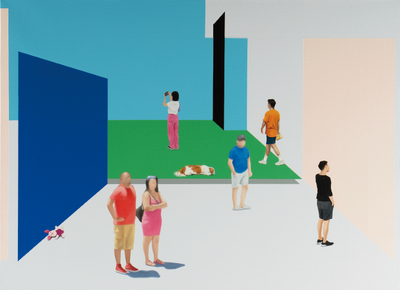

김보민, <우리의 계절>, 33.4×45.5cm, acrylic and oil on canvas, 2024

또한 작가 노트를 통해 조력자로서의 삶이 가진 애환을 모티브로 함을 밝히면서도 늘 바쁘고 에너제틱하게 사회적 역할을 다하고 예술가로서 집념을 발휘해온 그에게서 “나는 아주 작고 하찮지만 내가 앞으로 나아갈 수밖에 없도록 하는 거대한 힘이 내 안에 흐르고 있음을 느낀다.”라고 말한 힐마 아프 클린트(Hilma af Klint)의 독백이 겹쳐 들려온다. 사명과 독백. 이 둘이 향하는 단 하나의 종착지가 있다면, 그것은 ‘운명’이다. 마지막으로, 이달 11일부터 다음 달 4일까지 MHK갤러리(서울 종로구 팔판길 12)에서 선보이는 김보민 개인전 <벽과 막>을 소개하고자 한다.

“시작은 2018년 작품 ‘벽이 된 문’으로 거슬러 올라가요. 당시 마음의 벽이 높아 관계에 회의적이던 저는 ‘내가 처음부터 이런 건 아니었을 텐데.’라는 자괴감에 빠져 있었어요. 마음의 문을 어느 정도는 열어두었다고 생각했는데, 이런저런 일들로 그 문이 점점 닫히게 되고 생각은 꼬리의 꼬리를 물어 걷잡을 수 없이 문의 크기를 키워가더니 결국 벽이 되어 영영 열리지 못하게 된 것만 같았죠.”

이렇게 시작된 인터뷰는 ‘벽’이 물리적으로는 외부의 위험 요소를 막아주는 기능을 하고 힘들 땐 기대어 쉬기도 하지만 사실 심리적 은유는 대부분 앞서 말한 관계에서의 ‘마음의 벽’이랄지, 어떤 어려움에 직면했을 때를 상징하는 ‘넘을 수 없는 벽’처럼 부정적으로 쓰이는 등 양가적이라는 이야기로 흘러갔다. 작가는 이렇듯 물리적으로나 심리적으로나 수많은 벽에 둘러싸여 살아가면서 마주하는 크고 작은 벽, 즉 각자가 맞닥뜨리는 문제를 대하는 태도에 관해 이야기하고 싶었다고 말한다. 그러면서 나온 이야기들이 무척 통찰적이라는 인상을 주었는데, 이를테면 이런 식이다. “너무 높고 견고해 보여 거대한 벽처럼 느껴지는 것들이 때로는 쉽게 허물어지거나, 알고 보니 얇은 막이었다거나, 멀리서 낮게 보이는 벽이 다가가니 커다란 벽이기도 했다.” 시각적으로 판단하기 어려운 것을 시각화했다는 설명이다. 필자는 문득 앞서 제기한 정의의 불확실성을 떠올리며 우리가 취향이라는 낮은 벽 뒤에 쉽게 숨어버리려 하는 건 아닐까 생각해본다. 머리카락 보인다.

물론 그렇다고 해서 그 낮은 벽이 우습고 필요 없다는 건 아니다. 우리에겐 때로 가림막도 필요하고 임시 거처도 필요하니까. 다만 “어떤 목표가 벽 뒤에 있다고 할 때, 그것을 꼭 넘어서지 않고 오래 걸리더라도 우회해서 결국 다다를 수 있다. 두려움을 상징하는 벽이라 할지라도 그 벽은 무너뜨릴 수도 있고 막일 수도 있는 거니까 지레 겁먹지 말자. 벽의 물리적 장점처럼 하루하루를 쌓아 내가 단단한 사람이 되어보자.” 이처럼 좀 더 세상을 다면적으로, 여러 각도와 관점으로 대하는 것이 중요하다고 생각한다. 오늘 이렇게 ‘취향’이라는 단어에 대해 어깃장을 놓은 이유는 “낱말이 붕괴된 곳에는 사물이 없다.”라는 말과도 상관이 있다. “언어는 존재의 집이다.”라는 명언이 함께 나온 하이데거 시절을 떠올리며, 바꿔 말해 취향은 존재의 집이 될 수 없다. 그 너머에 있는 것까지 보려 하는 것이 좀 더 ‘문화적’이라고 주장하는 바다.

배민영

아트 저널리스트이자 누벨바그 아트에이전시 대표. 기획과 평론을 한다.