그 사람을 다 안다고 생각했지만, 친해진 후에 그 사람 집에 놀러 갔을 때 새롭게 알게 되는 것들이 많잖아요. 만화책만 좋아하고 귀찮은 건 질색인, 게으른 친구인 줄 알았는데 막상 집에 가보니 세 끼를 다 해먹으며 잔손질이 많이 가는 요리의 고단함을 즐기는 부지런한 친구였던 적도 있었고, 함께 수다 떨며 보던 만화책 <원피스>가 아닌, 집에선 조용히 인문서를 읽는 친구라는 것을 알게 된 적도 있어요. 비록 요샌 어느동네의 집값 시세가 올랐더라, 부동산 뉴스를 들을 때마다 기가 죽고 ‘집’이라는 공간이 돈으로만 환산되는 세상이지만, 그래도 나와 내 친구들에게 집은 여전히 나를 가장 편히 내려놓을 수 있는 가장 내밀한 공간인 걸요. 그래서 친구들에게 무턱대고 부탁해봤어요. 너를 더 알고 싶으니 나를 집에 초대해줘. 내 친구의 집을 찾아서 떠난 첫 번째 여행, 오늘은 배우이자 내 친구인 아라를 만나러 갔습니다.

'내 모든 걸 당신께 말해주고 싶어'

서태지와 아이들 '내 모든 것' 중

저는 아라를 다양한 방법으로 알아가고 있어요. 이렇게 직접 만나기도 하고, 아라의 SNS나 유튜브도 열심히 보고 있답니다. 그중에서도 아라가 블로그에 적어놓은 소개글이 인상적이에요. ‘내가 뭘 좋아하고, 어떤 순간에 행복한지 알고 싶어요.’라고 써 있었죠.

저는 ‘나’에 대해 잘 알고 있다고 생각했어요. 그런데 그 생각이 완전히 깨진 순간이 있었죠. 오디션을 보러 갔을 때였어요. 사방이 온통 거울인 연습실에서 한 인물의 두려움과 슬픔을 연기해야 했지요. 그날 엉엉 울고 있는 제 모습을 처음으로 거울을 통해 봤어요. 그 모습이 아주 낯설게 느껴져서 제가 아닌 것 같기도 했어요. ‘내가 연기를 하는 걸까?’, ‘나는 누굴까?’ 같은 질문들을 저 자신에게 처음 던진 순간이었죠. 나를 알아가는 과정이 즐거워요. 예를 들면 제 다이어리에는 ‘내가 좋아하는 것들’이라는 목록이 있는데, 좋아하는 게 생기면 적는 거죠. 좋아하는 가수나 음악 리스트, 어떤 순간 같은 거요. 제가 슬플 때 그런 걸 꺼내 봐요. ‘내가 새롭게 시도한 것들’이라는 목록도 있어요. “고수 넣은 쌀국수를 먹었다, 뱅쇼를 만들었다” 같은 걸 적어요.

아라의 유튜브 채널 이름이 흥미로워요.

‘여름 비누’는 처음 들어보는 단어라서요. 여름 비누라는 단어 자체를 제가 만들어낸 거라서 다른 사람을 통해 들으면 쑥스러워요. 스타벅스 닉네임이랑 유튜브 채널명으로 쓰고 있어요. 스타벅스 닉네임이 처음에는 ‘여름비누냄새’였어요.(웃음) 다른 아이디에도 보통 ‘여름’이라는 단어를 넣는 편이에요. 계절 중에서 여름을 제일 좋아하거든요. 겨울에 눈이 내리는 모습을 봐도 여름 같다는 생각을 할 때가 있어요. 좋아하는 순간에 나오는 말 같아요. 또 비누 향 향수를 쓸 만큼 비누 냄새를 아주 좋아해요. 좋아하는 두 가지를 합치면 두 배로 좋아질 것 같아서 만들었어요. 사람들은 자기가 좋아하는 것들로 이루어져 있는 것 같아요. 언젠가 SNS에 제 쇼핑백 사진을 업로드한 적이 있는데, 의도치 않게 내용물이 다 보였어요. 아는 언니가 ‘아라가 가지고 다니는 물건들은 모두 다 아라 같다.’라고 쓴 댓글을 보고 생각했죠. 좋아하는 것들은 내가 항상 가지고 다니니까, 나는 내가 좋아하는 것들로 이루어졌다고요.

배우로 살면서 연기하는 인물을 만나고 알아가는 과정을 인터뷰라고 할 수도 있겠어요. 아라가 인터뷰어이자 인터뷰이가 되는 거죠. 그럴 때 인물과 주고받는 질문과 대답이 있을까요.

가장 처음에는 인물에게 질문하려고 하기보다는 먼저 이해하려고 하는 것 같아요. 영화에서는 보통 이야기의 중심이 되는 사건들이 있잖아요. 인물에게 왜 그때 그런 선택을 했는지 물어보고 싶기도 하지만, 결국 그 답은 제가 찾아야 한다고 생각하거든요. 스스로 알아가려고 하는 시간이 결국 제게 그 인물에 대한 단단한 믿음을 줘요.

아라가 누군가 혹은 무언가를 안다고 말할 때, 아라에게 ‘안다는 것’은 무엇인가요.

사실 ‘안다’라는 말을 잘 쓰지 않아요. 그보다는 ‘알 것 같다’ 혹은 ‘잘은 몰라’라고 하죠. 알고 싶은 것은 많은데, 정작 아는 것은 없다고 느낄 때가 많기 때문이에요. 이상하게 영영 모르고 싶은 것도 있어요. 그래서 예전에는 소설을 끝까지 읽지 않았어요. 이야기가 제가 원하는 방향으로 끝나지 않을 수도 있겠다는 걱정, 또는 이 세계가 끝나지 않았으면 하는 애정이 가득한 마음 때문에요. 하지만 이제는 끝까지 읽어요. 어느 날, 아마도 동생인 것 같은데, “언니는 그럼 이 책을 다 읽었다고 할 수 있어?”라는 질문을 받았어요. 그제야 끝을 맺고 싶다는 생각을 했어요. 제 마음속에 ‘읽는 중 책장’과 ‘읽음 책장’이 있다고 할 때, ‘읽음 책장’이 텅텅 비어 있을 수도 있겠다 싶었거든요.(웃음) 제가 좋아하는 세계를 영원히 ‘읽는 중 책장’에 놔둘 수도 없었고요. 책을 끝까지 읽어도 그 이야기는 끝나지 않는다는 사실을 깨달았죠. 이전에는 책을 다 읽고 덮으면 이야기가 끝난다고 생각했었거든요.

'아라’를 맞춰가는 과정에서 ‘애라(동생)’라는 퍼즐 조각은 꼭 필요할 것 같아요.

서로에게 어떤 존재냐는 질문이라면 친구이자 가족이라고 대답하겠죠. 그런데 사실 동생 애라를 표현할 수 있는 단어가 이 세상에 없는 것 같아요. 그만큼 애라는 제게 크고 특별한 존재거든요. 가끔은 너무나 익숙해서 쌍둥이라는 사실을 잊을 때도 있지만, 그럼에도 이런 질문을 받으면 꼭 눈물이 나요. 제 삶의 시작부터 함께한 사이잖아요. 태어나자마자 받은 선물인 것 같아요. 요즘은 작가인 동생과 <닮았지만 다른데요>라는 책을 쓰고 있어요. 쌍둥이라서 맞닥뜨리는 오해나 편견을 해프닝이라고 넘기기보다는 이것들을 소재로 글을 써보기로 했거든요. 같은 상황을 겪었는데도 다른 글이 나오는 게 재밌어요.

‘배우’, ‘쌍둥이’, ‘나에 대한 호기심’ 같은 것이 아라의 투명 쇼핑백에 들어 있잖아요. 나와 내가 아닌 것을 구분 짓고, 관계를 맺고, 넘나드는 과정과 친숙해야 할 것 같아요. 아라만의 고유한 에너지를 지켜낼 수 있게 하는 원동력이 있나요.

제가 좋아하는 구절이 있어요. ‘기적이 사람을 바꿀 것 같아도, 사실은 믿음이 인생을 바꾼다.’ 어느 날 제게 기적 같은 일이 벌어진다고 해도, 제 안에 자신에 대한 믿음이 없다면 그 기적이 제 삶을 바꿀 수는 없겠죠. 그렇지만 제가 저 자신의 가치를 믿어주는 것, 그것은 제 삶을 더 나은 방향으로 이끌어요. 그 믿음이 제 원동력이죠.

'You Must Come Back Home'

서태지와 아이들 'Come Back Home' 중

이곳은 어디인가요.

동생의 출판사 ‘문장과장면들’의 사무실 겸 작업실이자 우리 아지트입니다.

사무실에서 생활도 하는 건가요.

네, 자연스럽게 그렇게 되었어요.

작업실에서 지내는 이유가 있나요.

여기가 좋아서요. 집에서는 동생과 각방을 써요. 각자 하는 일이 있다 보니 집에서는 오히려 대화가 없어요. 그런데 여기서는 한 테이블에서 작업을 하기도 하고, 같은 방에서 자니까 옛날 생각이 나요. 대화도 많아졌고요. 작업실이라 그런지 생산적인 대화도 많이 나눠요.

아지트의 첫인상은 어땠나요.

헉! 욕조가 있다니, 너무 좋다.

지금 이 공간에서 생긴 에피소드가 많을 것 같아요.

매 순간이 그래요.

시트콤처럼요?

네, 사람들이 “야, 너희 재밌겠다.” 하면 “어, 맞아. 재밌어.”라고 대답하죠. 매일이 수련회 밤 같은 느낌이랄까요. 삶의 현장이기 때문에 힘든 순간도 많지만 돌이켜보면 다 추억이라고 여길 수 있으니까요. 저희끼리 ‘꿀타임’이라고 부르는 때가 있어요. 새벽까지 각자 노트북으로 일하다가 둘의 눈이 마주칠 때가 있거든요. 누군가 “꿀타임.”이라고 하면 “꿀타임!”이라고 대답해요.(웃음) 조명을 켜고 야식을 먹거나 영화를 같이 보는데, 그때가 참 행복해요.

'해맑던 네 미소가 담긴 사진을'

서태지와 아이들 '하여가' 중

“저는 살면서 이사를 딱 한 번 해봤어요. 3년 전에 동생과 둘이 독립할 때가 처음이었죠. 걸음마를 시작할 때부터 대학교를 졸업할 때까지는 다 같은 집에서 살았어요. 오래 살았던 만큼 여러 기억과 감정이 뒤섞여 있는 곳이에요. 이 아파트에서 터줏대감처럼 사람들이 이사 오고 떠나는 모습을 지켜봤죠. 어릴 때는 ‘내가 이곳을 떠날 날이 있을까?’ 했었는데. 이사 나올 때는 헤어질 것 같지 않던 오랜 친구와 작별 인사를 하는 기분이었어요. 가끔 그 친구를 만나러 가고 싶을 때가 있는데, 그래서 오자고 해봤어요. 제가 오랫동안 살았던 이 집에 누군가가 지금 살고 있다고 생각하니 신기하면서도 조금 서운하네요. 그래도 괜찮아요, 저도 지금 누군가의 추억이 깃든 집에서 살고 있으니까요.

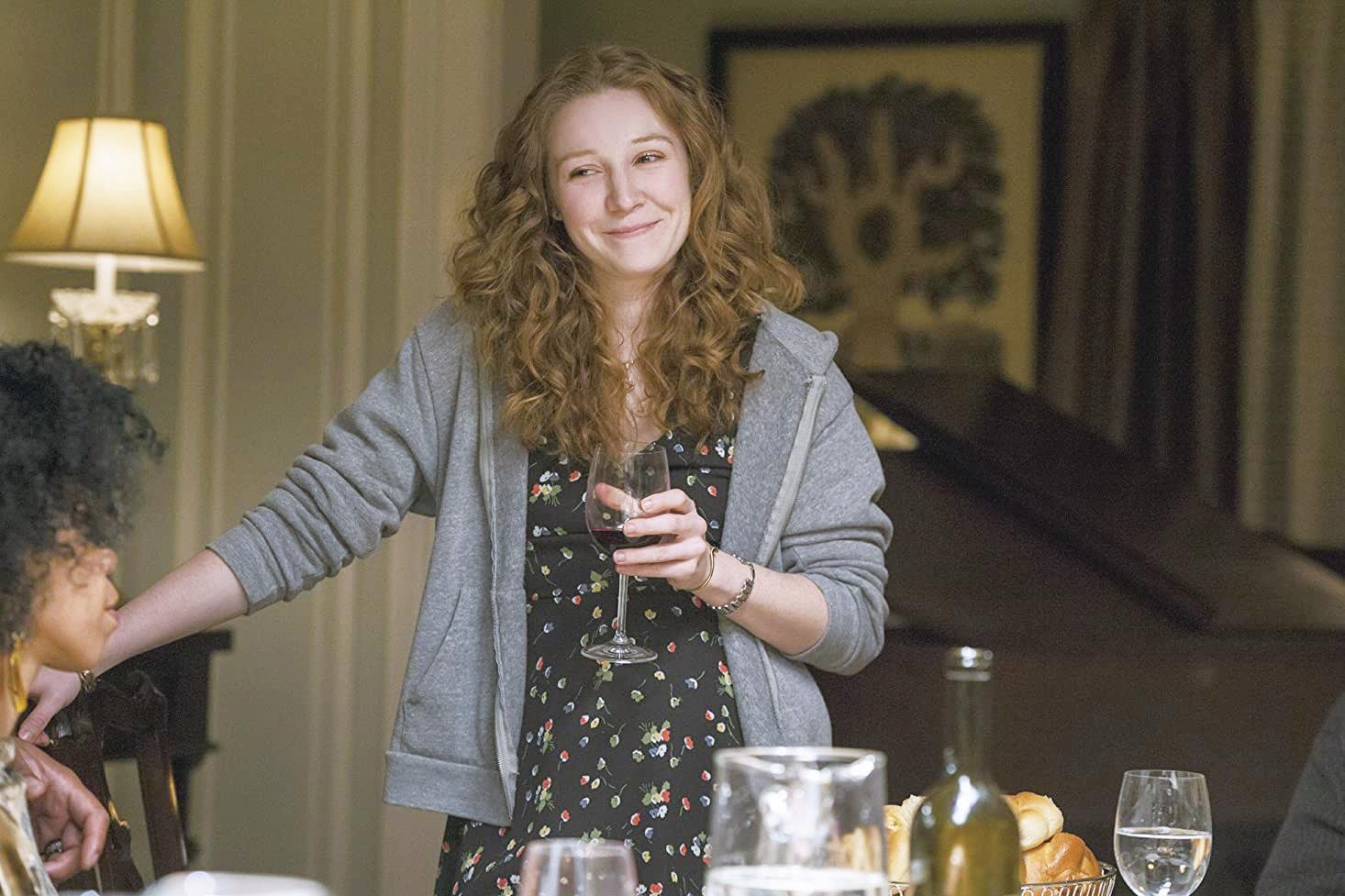

아라의 제안으로 밖으로 나와 15분 정도 걸어서 어느 아파트 단지에 도착했어요. 앨범에 끼워두고 싶은 순간들은 다시 돌아올 때까지 이곳에서 기다리고 있겠죠. 우리는 추억을 헤치며 나아갔어요. 묻지 않아도 알 수 있었어요. 매 순간 자기가 하고 싶은 일을 하고 있다는 아라의 나아감에는 아라가 가득해요. 어릴 적 살았던 아파트에 가보자는 아라의 제안으로 작업실을 떠나 15분 정도 걸었어요. 앨범에 끼워두고 싶은 순간들은 다시 돌아올 때까지 이곳에서 기다리고 있겠죠. 우리는 추억을 헤치며 나아갔어요. 묻지 않아도 알 수 있었어요. 추억으로 간직할 끝맺음도 분명 있겠지만은, 매 순간 자기가 하고 싶은 일을 찾아 해내고 있다는 아라의 나아감은 계속될 것이라는 걸요.

글 조은식

사진 이규연