타마키 씨는 내 친구다. 그는 미국 LA에 사는 일본인 이민자 여성이고, 가수 세븐의 오랜 팬이다. 그는 내가 아는 가장 멋진 덕후다. 15년여 전, 그가 아는 한국어는 대한한공 기내 방 송에서 들은 ‘감사합니다’뿐이었다. 그러나 세븐에 입덕한 후 40대 초반에 한국어 공부를 시작했다. 매일 세 시간씩 꾸준히 공부하고, <겨울연가>부터 시작해 한국 드라마를 섭렵하며 실력을 쌓아 5년 만에 LA 한국문화원이 주최한 한국어 말하기 대회에서 대상을 받았다.

나와 타마키 씨 이야기

우리는 2011년 5월에 처음 만났다. 당시 나는 한 국제 교류 재단의 대학생 인턴십 프로그램에 선발되어 LA 코리아타운의 한 NGO로 여덟 권의 영어 학습서를 짊어지고 가게 됐다. (참고로 미국을 떠날 때까지 이 중 한 권도 제대로 읽지 않았다.) 타마키 씨는 한국어를 익히기 위해 그 단체에서 봉사활동 하고 있었다. 우리는 미국 시민권 신청 대행 업무를 함께 했다. 자격 요건을 갖춘 영주권자들의 해외 출입국 기록, 가족 관계 같은 개인정보를 훈련받은 방식으로 정리해 미국 국토안보부로 보내는 일을 했다. 나에겐 회의 자료를 스테이플러로 찍는 것 같은 단순한 일이었지만, 인생에서 가장 중요한 문서를 작성하는 사람들에게 신뢰를 주며 일을 끝마치는 것은 한국어가 완벽하지 않은 타마키 씨에겐 큰 도전이었을 것이다. 외국 가수를 덕질하려면, 내가 시민권을 가진 나라에서 외국인이 되어야 한다. 타마키 씨는 이미 일본에서 LA로 이민 왔는데, 자신의 집이 있는 LA 동쪽에서 서쪽의 코리아타운으로 한 번 더 이민을 오게 된 것이다. 한국어를 배우기 위해 이렇게까지 노력하는 것이 세븐 때문만은 아니겠지만, 세븐이 아니었다면 시작하지 않았을 일이다.

우리는 금방 가까워졌다. 나는 세븐 팬은 아니지만, 타마키 씨 주변인 중 세븐을 가장 잘 아는 사람이었다. 드라마 <천국의 계단>과 <미남이시네요>와 <커피프린스 1호점>도 다 봤고, 오랫동안 덕질을 해왔기에 세븐이 좋아서 한국어를 배우는 그의 열정에 깊이 공감할 수 있는 사람이기도 했다. 세븐의 생일에 함께 케이크의 촛불을 불기도 했다. 그 케이크 사진은 10년이 흐른 지금까지도 타마키 씨의 SNS 프로필로 설정되어 있다. 그리고 나는 자신만의 방향과 속도로 뜨겁게 살아가는 그를 존경하기에 함께 있는 게 좋았다. 그를 보며 ‘코스모폴리탄’이란 ‘마티니 글라스’ 안에서 찰랑이는 대도시의 사조가 아니라, 타마키 씨 자체라는 생각을 했다. 국경과 문화권을 뛰어넘어 인생을 개척해온 그는, 우물 밖 개구리답게 타인의 정체성과 문화적 배경, 생각과 경험을 함부로 짐작하거나 사소하게 여기지 않고 그 자체로 인정하고 존중했다. 이 덕분에 그와 나는 스무 살 정도 나이 차가 나지만, 10년째 서로를 ‘타마키 씨’와 ‘이삭 씨’라고 부르면서도 어색하게 느낀 적이 없다.

우리가 가까워진 또 하나의 이유는 둘 다 외로웠기 때문이다. 당시 나는 한국이 못 견디게 그리워 코리안 바비큐 가게 앞을 지나다 운 적도 있다. 내가 그리워한 것은 ‘다수자성’이었다. 알아보지 않아도 이미 알고, 말하지 않아도 이해받고 싶었다. 피자 주문조차 혼자 제대로 못하는 바보로 살아가는 것은, 영어 학습서 여덟 권을 살 때 각오한 일이지만, 각오했다는 건 결국 아직 아무것도 모른다는 뜻이다. 타마키 씨도 외로웠다. 외국 가수를 덕질하는 건 외로운 일이다. 2011년엔 ‘파파고’도 없었다. 아무튼 2011년에 타마키 씨는 손바닥만 한 코리아타운에서 한국인들을 겪으며, 세븐의 노래와 춤뿐 아니라 말씨와 미소, 꿈과 도전의 맥락을 더 확실하게 이해하고 빠져들었을 것이다. 언어는 번역할 수 있지만 사람은 번역할 수 없다. 타마키 씨를 보며 생각했다. 덕질은 더 사랑하기 위해 뛰어드는 일이라고.

내가 1년여의 인턴십이 끝나고 한국으로 돌아오기 전날, 우리는 다운타운의 ‘리틀 도쿄’에서 함께 점심을 먹었다. 헤어질 때 타마키 씨가 울면서 돌아서던 장면이 아직도 눈에 선하다. 내 인생에서 처음으로 나와 헤어지는 것이 아쉬워 울어준 사람이다. 이후 10년 동안 우리는 서울에서 두 번, 도쿄와 LA에서 한 번씩 총 네 번 만났다.

타마키 씨, 세븐을 만나러 서울에 오다

내가 미국을 떠난 지 6개월 후인 2012년 8월, 타마키 씨가 세븐의 입대 전에 열린 팬 미팅에 참석하기 위해 서울에 왔다. 나도 동반인으로 팬 미팅 현장에 같이 갔다. 연세대학교 100주년 기념관에서 열린 팬 미팅에는 외국에서 온 팬이 많았지만, 그중에서도 타마키 씨가 제일 멀리서 왔기 때문에 맨 앞줄 가운데 자리가 배정됐다. 팬 미팅이 시작되고 세븐이 인사할 때 그가 설렘 가득한 목소리로 “LA에서 왔어요!”라고 소리쳤다. 그러자 세븐이 앞으로 나와 타마키 씨를 안아줬다. 활발하게 활동하지 않은 지 꽤 오래됐지만, 타마키 씨가 여전히 세븐을 좋아하는 이유는 어쩌면 그때 멀리서 온 그의 수고에 진심으로 고마워하며 마음을 나눠준 세븐의 온기를 기억하기 때문인지도 모른다.

그리고 3년이 지난 2015년 7월, 타마키 씨는 세븐의 전역 후 복귀작인 뮤지컬 <엘리자벳>을 보러 서울에 왔다. 공연 날 타마키 씨는 누가 봐도 ‘엄청 꾸미고 왔다’는 느낌이 들 법한 차림으로 나타났다. 아주 화려한 스카프에 목걸이를 세 개 정도 했던 것 같다. 그가 얼마나 간절히 그날을 기다렸는지 짐작할 수 있었다. 그날 내가 아는 사람 중 가장 스케일 크게 덕질을 해온 친구 효진이가 모든 인맥을 동원해 <엘리자벳> 포스터에 세븐의 사인을 받아다 줬다. 강남에서 블루스퀘어까지 택시를 타고 와서 선물을 주고 다시 일하러 돌아가는 효진이를 보며 머리카락으로 짚신을 삼아 주고 싶은 마음이 어떤 건지 알게 됐다. 덕후는 덕후가 돕는다. 코로나19 때문에 못 본 지 오래됐지만, 효진이는 지난해에 내가 방탄소년단 콘서트를 보러 LA에 갈 때 용돈을 부쳐주기도 했다. 그 돈으로 타마키 씨와 밥을 먹었다. 뮤지컬 관람을 마치고, 우리는 세븐의 가족이 운영했던, 지금은 사라진 홍대 앞 ‘열봉찜닭’에 가서 순한 맛 찜닭을 먹고 인천국제공항에서 웃으면서 헤어졌다. 우리는 반드시 다시 만날 테니까.

나, 도쿄와 LA에 가다

우리가 다시 만난 건 2019년 6월 도쿄에서였다. 가족을 만나러 일본에 온 타마키 씨를 이번엔 내가 만나러 갔다. 4년 만에 재회한 장소는 방탄소년단 지민과 정국이 갔던 하라주쿠의 ‘레드록(RedRock)’이라는 식당이었다. 지민이와 정국이가 먹은 메뉴를, 지민이와 정국이가 앉은 자리에서 먹었다. 우리는 흥분한 상태로 지난 4년간 서로에게 있었던 일을 이야기하다 음식이 나오자 프로 덕후답게 말을 멈추고, 사진을 족히 500장은 찍은 뒤 다 식은 스테키동을 먹기 시작했다. 그리고 우리 자리에 앉고 싶어 하는 사람들을 위해 서둘러 식사를 마치고 일어났다.

최근 만난 곳은 2021년 11월 LA였다. 나는 방탄소년단 콘서트 <Permission to Dance on Stage in LA>를 보기 위해 10년 만에 LA에 갔다. 추수감사절인 11월 25일 늦은 오후 공항에 도착해 셔틀버스를 타고 타마키 씨 댁으로 갔다. 늦은 추수감사절 만찬을 먹고, 중고 마켓에서 구한 세븐의 사인 CD를 선물했다. 출국 하루 전까지 택배가 도착하지 않아 물류 센터로 찾으러 갈 생각까지 했지만, 다행히 아주 늦은 밤에 배송되어 LA로 가져올 수 있었다. 타마키 씨 댁에서 하루 신세 지고, 다음 날 함께 콘서트가 열릴 소파이 스타디움(Sofi Stadium)으로 갔다. 공연장을 샅샅이 둘러본 뒤 근처 공원에서 방탄소년단이 리허설하는 소리를 들으며 테이크아웃한 음식을 먹었다. 그리고 우리가 만났던 코리아타운의 NGO에 가서 주변을 둘러보고 이번에도 웃으며 헤어졌다. 우리는 반드시 다시 만날 테니까.

그리고 종란 언니

LA에서 꼭 다시 만나고 싶은 사람들이 있었다. LA에서 지내던 스물다섯 살의 나는 어지간히 ‘싸가지’가 없었다. 30대가 되어서야 깨달았다. 그때 내가 얼마나 많은 어른의 이해와 베풂을 받았었는지. 용기를 내어 가장 보고 싶었던 종란 언니에게 페이스북으로 메시지를 보냈다. 조카처럼 돌봐주었건만, 고맙다는 말 한 마디 제대로 하지 않고 떠난 나에게 언니는 반갑게 답해주는 건 물론 재워주겠다고 했지만, 처음에는 사양했다. 민폐가 무엇인지 아는 어른이 되었으니까. 그러나 신용카드를 한도까지 긁어서 결국 언니에게 신세를 졌다. 언니도 방탄소년단의 팬이었다. 그래서 내가 어떤 마음으로 LA에 가는지 말하지 않아도 알고 있었다.

우리가 10년 만에 다시 만난 곳은 지민이가 정국이가 갔던 코리아타운의 ‘마당몰’이었다. LA 코리아타운 번화가에 최초로 세워진 코리안 멀티플렉스 마당몰은, 10년 전에는 CGV와 한식당밖에 없었는데, 이번에 다시 가보니 케이팝, K-뷰티, K-푸드 가게가 가득했다. 다양한 인종과 문화권의 사람들이 떡꼬치를 마카롱처럼 파는 가게 앞에 길게 줄을 서 있는 모습을 보며 ‘대문자 K’가 ‘켈로그(Kellogg)’가 아니라 ‘코리아(Korea)’를 상징하게 된 세계의 변화를 새삼 실감했다.

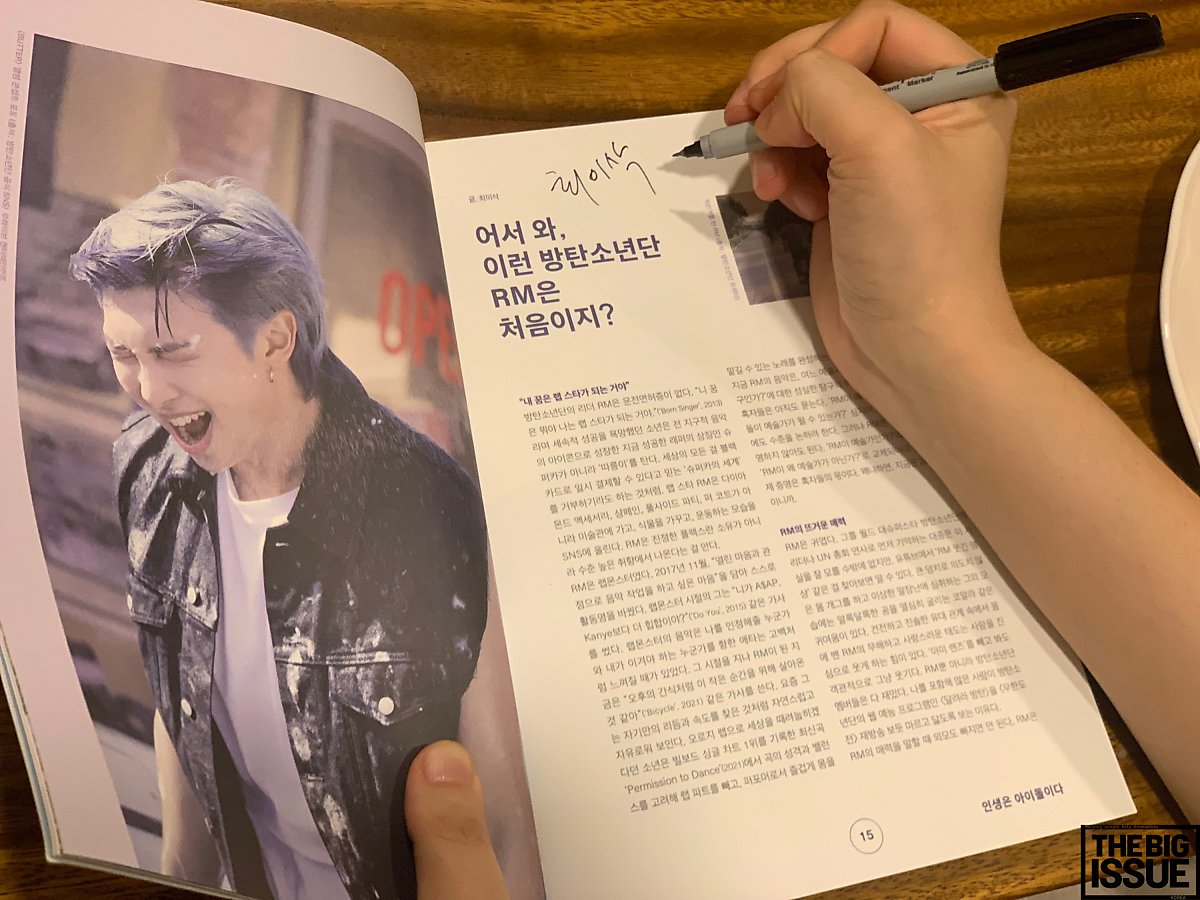

아무튼. 종란 언니는 크고 멋진 차를 타고 나타났다. 성공한 사람 특유의 카리스마와 기분 좋은 여유가 후광처럼 빛났다. 언니네 집으로 가며 방탄소년단의 세계적인 성공 이후 한국의 위상이 드높아져 교포들이 자부심을 가지고 살게 되었다는 이야기를 들었다. 전날 내가 방탄소년단에 관해 쓴 기사를 우연히 읽었다며 사인을 해달라고 했다. 10년 동안 어떻게 살았는지 설명하기 위해 내가 쓴 글이 실린 《빅이슈》를 챙겨 갔는데, 거기에 인생 최초로 영수증이나 계약서가 아닌 곳에 사인을 해서 언니에게 선물했다.

다음 날 종란 언니는 크고 멋진 차에 나를 태우고 방탄소년단 투어를 시켜줬다. 방탄소년단의 ‘ON’ 뮤직비디오를 촬영한 세풀베다 댐(Sepulveda dam), ‘블랙 스완’ 뮤직비디오를 찍은 로스앤젤레스 시어터를 거쳐 <더 레이트 레이트 쇼 위드 제임스 코든> 에피소드를 촬영한 CBS 방송국 앞 횡단보도, 리얼리티 프로그램 <아메리칸 허슬 라이프>에서 방탄소년단의 숙소가 있던 스키드로(Skid Row)에도 갔다. 그리고 어마어마한 러시아워를 뚫고 콘서트장까지 태워다 줬다. 운전면허증이 없어서 LA 외곽에 있는 소파이 스타디움까지 가는 게 큰 걱정이었는데 언니 덕분에 무사히 도착했다. 언니가 없었다면 막막해서 틀림없이 한 번쯤은 울었을 거다. 그리고 LA국제공항에서 우리는 헤어졌다. 타마키 씨와 헤어질 때처럼 웃으며 작별했다. 우리는 다시 만날 테니까.

이 세상 모든 덕후의 삶을 응원하며.

※ 더 많은 사진과 기사 전문은 매거진 '빅이슈'269호에서 만나보실 수 있습니다.

글 | 사진제공. 최이삭