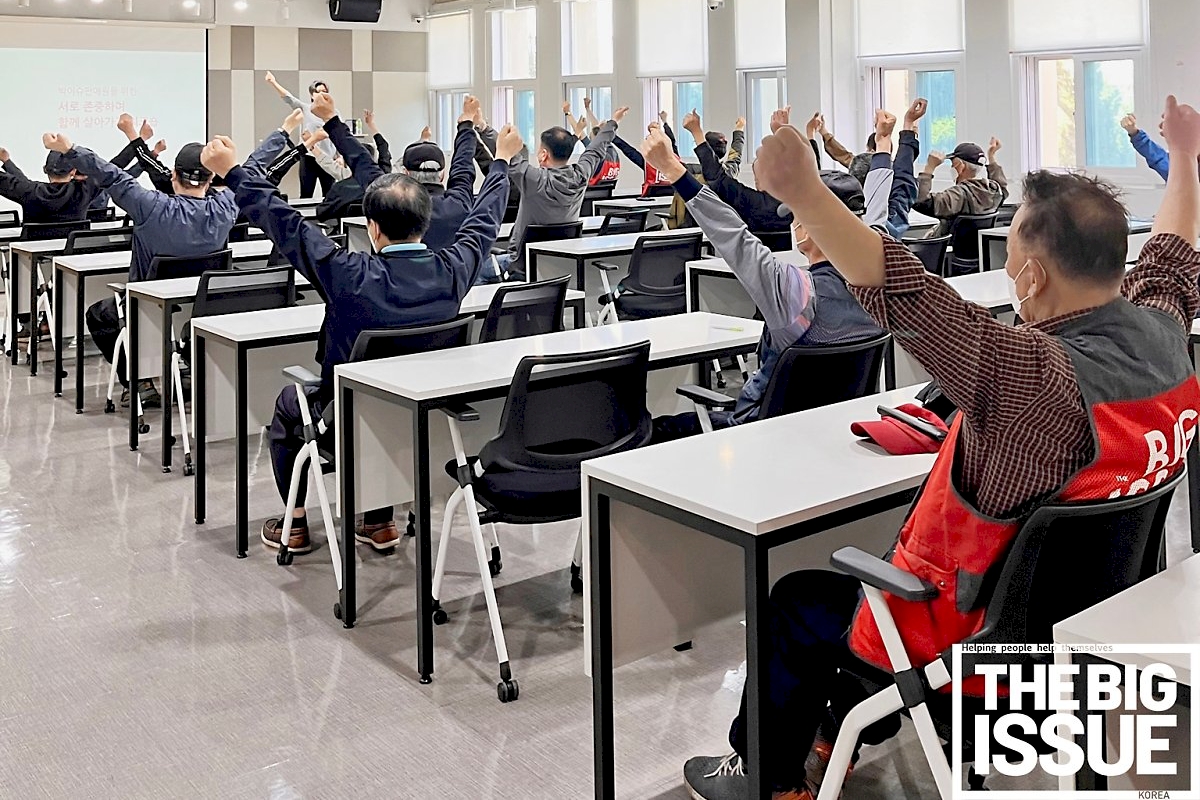

전주에서 이 글을 쓴다. 올해로 23회째를 맞은 전주국제영화제에 출장을 와 있다. 영화 일을 시작하면서 특별한 사정이 없으면 매년 5월은 전주에서 맞곤 한다. 영화를 보고, 감독, 배우, 스태프, 관객과 함께 영화에 관해 이야기를 나누는 일을 하며 하루하루를 보낸다. 지난 2년간은 코로나19로 창작자들과 관객이 충분히 영화제를 즐기지 못했는데 올해는 다행히도 사정이 나아져 극장도 거리도 북적인다. 극장 상영을 마친 이들이 하나같이 하는 말은 대체로 이렇게 모이는 것 같다. “이렇게 극장에서 관객을 만나는 일이 정말 오랜만이다. 감동적이다.”

영화가 만들어진 이후 영화제를 통해 세상에 처음으로 공개될 때, 만든 이들의 떨림이 고스란히 전해질 때가 있다. 관객과의 대화의 자리에서 감독과 배우는 쥐고 있던 마이크에 들뜬 기쁨과 긴장을 숨기지 못하고 가쁜 숨을 몰아쉬기도 한다. ‘어버버’하며 대답이 꼬이기도 부지기수다. 그 떨림은 오직 그 순간에만 가능한 일, 이때가 아니면 다시 없을지도 모를 기분이라는 생각이 드니 옆에 있던 나까지 괜스레 애틋해진다. 한편, 공개된 지는 한참 지난 영화지만 색다른 기획으로 다시금 상영의 기회를 얻게 된 경우도 있다. 그런 경우, 영화의 창작자는 몇십 년 전 영화를 지금의 관객과 새로이 만나며 격세지감을 느끼곤 한다. 내 일은 이처럼 누군가의 첫 순간을 함께하거나 새로이 무대에 서는 누군가를 지근거리에서 지켜보는 것이다. 만든이의 감정의 파고와 파동이 나에게, 그리고 관객에게 전해질 때면 그날의 관객과의 대화는 오래도록 기억에 남는다.

ⓒ unsplash

보이지 않는 것의 진실

‘이창동: 보이지 않는 것의 진실’, 올해 전주국제영화제 특별전의 주인공은 이창동 감독이다. 〈초록물고기〉(1997), 〈박하사탕〉(1999), 〈오아시스〉(2002), 〈밀양〉(2007), 〈시〉(2010), 〈버닝〉(2018)까지 여섯 편의 장편을 만들었고 단편 〈심장소리〉(2022)를 영화제를 통해 처음으로 공개한다. 프랑스의 알랭 마자르가 이창동의 영화 세계를 조명하며 만든 다큐멘터리 〈이창동: 아이러니의 예술〉(2022) 역시 최초로 공개된다. 이번 특별전을 기념하는 책자 작업에 참여하며 나는 오랜만에 〈시〉를 다시 보고 〈시〉의 세계에서 ‘본다’는 것의 무력함과 무자비함, 그럼에도 계속해서 볼 수밖에 없는 보기의 난처함에 관해 썼다. 감독과의 대화의 시간을 갖기도 했다. 개인적으로 보자면 내게도 이번 특별전은 ‘첫’ 순간이다.

영화 잡지사에 입사해 환영식을 하는 자리에서 한 선배가 물었다. “좋아하는 한국 감독이 누굽니까?” 그때 ‘어버버’하며 대답했던 이름이 이창동이다. 이창동 감독의 영화는 내게 시대의 지표처럼 남아 있다. 1997년이라고 하면 나는 거의 자동반사적으로 IMF라는 단어가 떠오르는데 그걸 영화로 치환하면 〈초록물고기〉가 된다. 어떤 필자가 명명했듯 ‘영화 고전주의자’인 이창동의 영화는 개인과 사회의 도덕과 윤리의 문제에 천착했던 그 시절 나에겐 질문이자 대답이 돼줬다. 물론 지금의 나는 또한 그때의 나와 다르기에 그때의 내가 본 영화와 지금 다시 본 영화가 늘 같은 정도의 강도로 오지는 않는다는 걸 인정한다. 그럼에도 시간이 한참 흘러 지금 다시 본 이창동의 영화는 질문의 내용은 달라졌을지언정 여전히 질문이자 대답이 돼준다. 이창동 감독과는 잡지사에서 일할 때는 한 번도 마주치지 못했다. 지금 그의 영화로 그와 이야기할 수 있다는 게 도리어 다행이라는 생각도 든다. ‘보이지 않는 것의 진실’이라는 저 말이 이창동의 영화를 정확히 가리키고 있음을 이제는 조금 알겠다. 보이는 것, 보이지 않는 것, 볼 수밖에 없는 것, 차마 볼 수 없는 것. 그 어디쯤 영화가 있다.

이 글은 전주국제영화제에서 영화와 사람을 만나며 생각한 것들 (2)로 이어집니다.

글. 정지혜