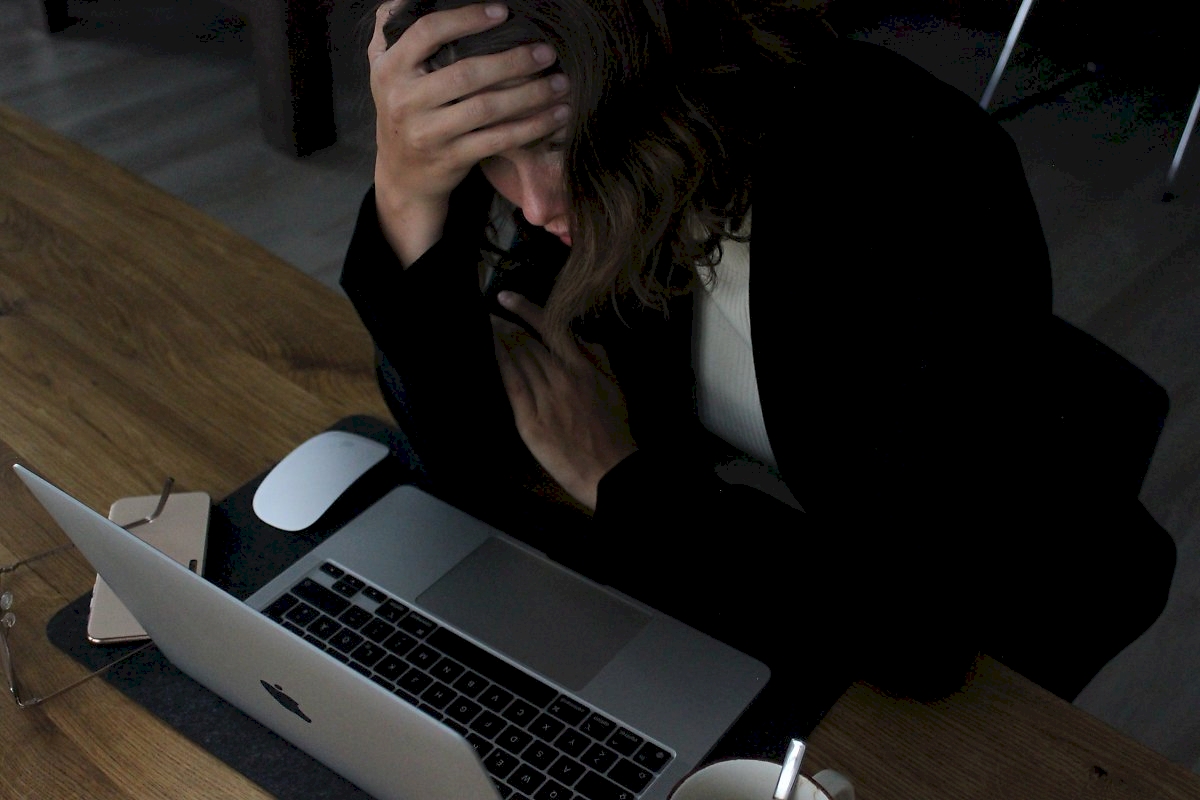

ⓒ 말모이 : 네이버 영화 스틸컷

"한 사람의 열 발자국보다 열네 놈의 한 발자국이 더 낫지 않겄어?"

– 영화 <말모이> 중

21세기 이중어 웹사전, <한국어–외국어 학습사전>

사람이 모이는 곳에 말이 모이고, 말이 모이는 곳에 뜻이 모이고 그 뜻이 모이는 곳에 독립의 길이 있지 않겠느냐고, 영화 <말모이> 속 주인공은 이야기한다. 한글을 깨치지 못한 문맹률이 높던 시절, 그리고 일제에 의해 한국어를 사용하는 것이 탄압을 받던 시절에 우리말 사전은 민족의 정신을 찾고, 흩어진 마음을 모이게 하는 구심점의 역할을 했다. 인터넷과 스마트폰이 없던 그 시절, 다양한 지역의 방언을 사전에 싣기 위해 우편으로 사전의 낱장을 나르고, 또 한자리에 모여 ‘김치’인지 ‘짐치’인지 각 지역에서의 방언을 탐구하고 이를 한데 모으는 장면은 틀림없이 뭉클한 열네 놈의 한 걸음이었다.

더 이상 사람들이 종이 사전을 사서 읽지 않는 시대가 오고, 인터넷과 스마트폰으로 언제든지 대량의 정보에 접근이 가능한 오늘날. 이 시점에 우리에게 사전은 어떤 의미여야 하고, 어떠한 의미가 될 수 있을까? 국립국어원에서는 <표준국어대사전>을 기간으로 삼되, 한국어를 배우는 학습자를 위한 <한국어 기초사전>을 웹으로 개발하여 제공한 바 있으며, 이후에는 러시아어, 몽골어, 베트남어, 스페인어, 아랍어, 영어, 인도네시아어, 일본어, 중국어, 타이어, 프랑스어 등 11개 언어로 번역한 이중어 사전을 구축하였다. 이것이 바로 21세기 이중어 웹사전, <한국어–외국어 학습사전>이다.

이 사전에서는 한국어 학습자가 알아야 할 초급, 중급, 고급에 해당하는 5만 어휘를 담고 있으며, 웹 기반 환경에 알맞게 링크 및 사진 정보를 수록하여 학습자가 언제든지 목표 어휘에서 다른 정보로 확장된 검색을 할 수 있다는 특징이 있다. 우리말이라는 ‘국어’로부터 외국어로서의 ‘한국어’로 나아가는 길목에서 <한국어–외국어 학습사전>은 우리말 사전의 대상이 이제는 모어 화자에서 나아가 세계인으로 확대되었음을 보여주고 있다. 물론 이 사전에서는 ‘김치’의 방언 ‘짐치’는 나오지 않지만, ‘김치’의 11개 언어 번역을 제공하고 있어, 다양한 언어권의 학습자들, 또는 교사들이 한국어 수업에서 쉽게 활용할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 11개 언어로의 번역과 감수는 결코 혼자서 해낼 수 없는 영역이기 때문에 영화 <말모이>와는 또 다른 의미에서 ‘열한 놈의 한 걸음’이 이루어지고 있는 셈인 것이다.

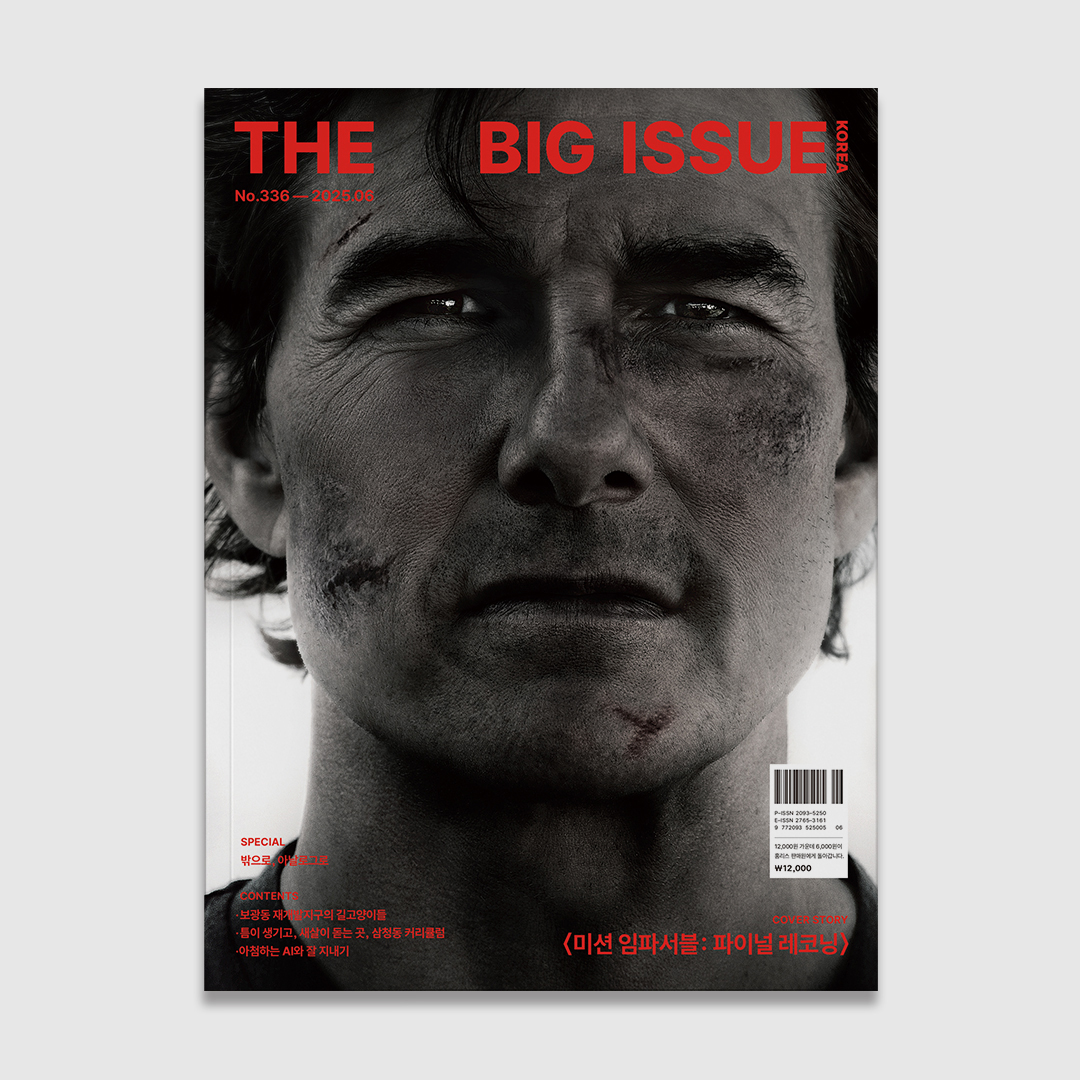

ⓒ 국립국어원

말이 모인 곳에 사람이 모이고, 사람이 모인 곳에 소통의 길이 있다

한데 모이기 어려운 전 세계인을 위한 이중어 웹사전. 말이 모여 있는 이 사전으로 한국어를 가르치고 배우는 사람들이 모이고, 그렇게 사람이 모인 곳에 언어의 장벽을 넘는 소통의 길이 있는 것은 아닐지. 물론 <한국어–외국어 학습사전>은 파파고, 구글 번역기 등 기술의 힘으로 제작된 채널의 편의성을 좇아야 하는 숙제도 안고 있다. 활자를 사진으로 찍기만 해도 번역이 되는 기술력을 어디까지 우리 <한국어–외국어 학습사전>에 반영할 수 있을지에 대한 고민이 필요하다. ‘가재는 게 편’이라는 속담을 검색하기 위해서 <한국어–외국어 학습사전>에서는 ‘가재’를 검색해야 하지만, 여느 포털사이트에서는 지식백과로서 ‘가재는 게 편’에 대한 뜻풀이가 바로 나온다. 더 쉽고, 더 빠르게 정보를 얻기를 원하는 오늘날의 학습자들에게 ‘사전’이라는 도구는 아무리 정확하고 우수할지라도 에둘러 길을 가야 하는 답답함일 수 있기 때문이다.

최근 영국 옥스퍼드 사전(OED)에 한국어 반찬(banchan), 불고기(bulgogi), 김밥(kimbap), 한류(hallyu), 만화(manhwa), 먹방(mukbang), 대박(daebak), 누나(noona), 오빠(oppa), 언니(unni), 스킨십(skinship), 파이팅(fighting) 등이 등재되었다는 소식이 들려왔다. 이제 사전은 국경을 넘고, 언어의 장벽을 넘어, 다양한 언어권이 모이는, 문화 간 소통의 장으로 거듭나고 있다. 말이 모이는 곳에, 학습자가 모이고, 학습자가 모이는 곳에 소통의 길이 있다는 것. 바로 <한국어–외국어 학습사전>의 씩씩한 한 걸음을 응원할 수밖에 없는 이유가 아닐까.

ⓒ 국립국어원

글. 김강희

부산외국어대학교 한국어문화학부 교수. 공부하는 사람. 연세대학교 국어국문학과에서 국어학과 한국어교육학을 전공했습니다. 삶이 말을 변하게 하듯 말도 삶을 변화시킬 수 있다고 믿습니다.