이 글은 '만화 〈익명의 독서 중독자들〉 (1)'에서 이어집니다.

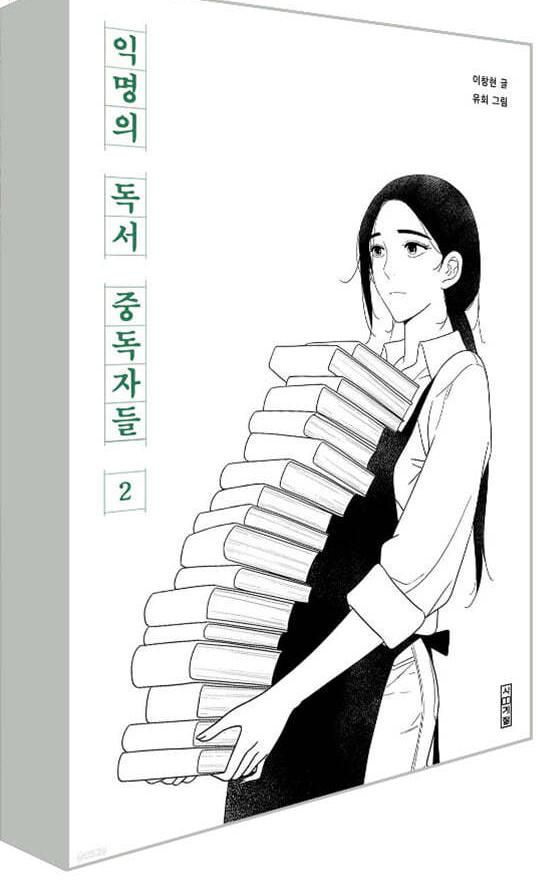

ⓒ <익명의 독서 중독자들> 표지

독서 중독자들을 만족시키기란 ‘만화 같은’ 일

대상이 무엇이든 열정이 과도하면 외부자의 눈에는 코믹하게 보이기 마련이다. <익명의 독서 중독자들>의 가장 큰 매력은 이런 코믹함과 책에 대한 진심을 적절하게 섞어서 균형을 추구했다는 것이다. 이 만화에서는 책을 고르고 읽는 방식에 대해서 몇 가지 진지하고도 우스꽝스러운 충고를 전한다. 가령, 책을 끝까지 완독할 필요가 없다거나 목차를 보고 관심이 가는 부분만 읽으라거나, 주석을 무시하고 읽는 법을 배우라는 충고다. 또한 역자 소개가 저자 소개보다 긴 책은 용서할 수 없다거나, (이 부분에 동의한다) 혹은 재출간된 책은 믿을 만하다거나 (반만 동의한다) 하는 팁도 있다. 읽으면서 가장 깊이 동의한 부분은 책의 제목을 알려주지 않고 포장해서 판매하는 블라인드 북 마케팅의 비효용에 대한 대목이다. 각자 취향이 다른데, 뭘 믿고 책을 선물한다는 것인가? 책을 받아서 기뻐할 만한 독서가들은 자기만의 분명한 취향이 있고 좋아할 만한 책은 웬만하면 이미 갖고 있다.

지적 토론과 망상이 뒤섞이고, 책 속의 책들이 이야기를 늘어놓을수록 <익명의 독서 중독자들>은 보르헤스의 미로처럼 끝없이 뻗어나간다. 로렌스가 쓴 엉망진창 소설들, 독서 클럽 회원들이 만든 괴상한 셰익스피어 공연, 그리고 그들이 겪는 첩보 스릴러 같은 상황들이 겹치면서 이야기는 혼성성과 혼종성을 띤다. 꼬리에 꼬리를 무는 상상력, 하나의 책이 거기서 끝나지 않고 또 다른 책으로 이어진다는 것, 이것이야말로 탐독가들의 이상이 아닐까. 그러하기에 오늘도 독서 중독자들은 책을 모은다. 책장에는 읽은 책보다 읽지 않은 책이 많고, 집 안의 대부분을 책장이 차지하더라도 말이다. 이 만화는 그런 적독가(積讀家)에게 바치는 헌사이기도 하다. 다음 웹툰으로 연재한 이 작품이 종이책이 되었을 때 더 어울리는 듯 보이는 이유도 여기에 있다. 다만 2권은 컬러에서 흑백으로 바뀌었고 볼륨이 줄었다는 점이 독서의 위기를 다른 면으로 보여준다.

1권 말미에 붙은 독서 리스트 목록에서 흥미로운 점을 발견했다. 작가는 “서울시 동대문구 정보화 도서관에서 들은 강유원 선생님의 강의가 <익명의 독서 중독자들> 구상의 계기가 되었다.”라고 적었다. 나도 그때 그 강의를 들었다. 하지만 난 그 무엇도 구상하지 않았고, 독서는 역시 혼자 해야 하는 활동임을 절감했을 뿐이다. 그 후에야 목적이 맞는 친구들을 만나서 책을 읽지만 독서를 누군가에게 배울 마음은 사라졌다. 결국 독서는 취향과 자기 선택의 문제, 똑같은 책을 읽어도 감상은 각자 다르다. 심지어 하지 않는대도 개인의 선택이다. 다만 독서 중독자들은 멸종 위기의 공룡처럼 광활한 대륙을 떠돌다가 가끔 동류를 만나서 고개를 끄덕이고 헤어지는 이들이다. 책을 좋아하는 공통점이 있대도 우리는 어차피 취향이 다르다는 걸 반드시 확인하고 말 운명이기 때문이다. 사실 독서 중독자들은 공룡에 비유할 수 없다. 그들은 단 한 번도 지구를 지배한 우세종인 적이 없으니까. 다수의 독서 중독자를 동시에 만나는 것도 ‘만화 같은’ 일이다.

소개

박현주

작가, 드라마 칼럼니스트.

“사자가 위장에 탈이 나면 풀을 먹듯이 병든 인간만이 책을 읽는다.”

<책과 세계> 중에서

글. 박현주 | 이미지출처. <익명의 독서 중독자들> 표지