글. 황소연

늘 그런 건 아니지만, 가끔 책을 고를 때 제목에 내 사연을 대입하곤 한다. <상실의 시대>는 내가 뭘 잃고 있는지를 생각하게 했고, <실격당한 자들을 위한 변론>은 한국 사회에서 타인에게 ‘평범한 나’로 인식되기 위해 필요한 자격은 무엇인지 고민할 수밖에 없었다.(내가 ‘실격’ 당했을까 봐 무서웠다는 게 더 정확한 표현일 것이다.) 구체적으로 연도가 표기된 <한국 팝의 고고학>, <한국 현대사 산책> 시리즈를 읽을 땐 내 나이를 대입해서 그때 난 뭘 하고 있었나 회상하기도 했다.

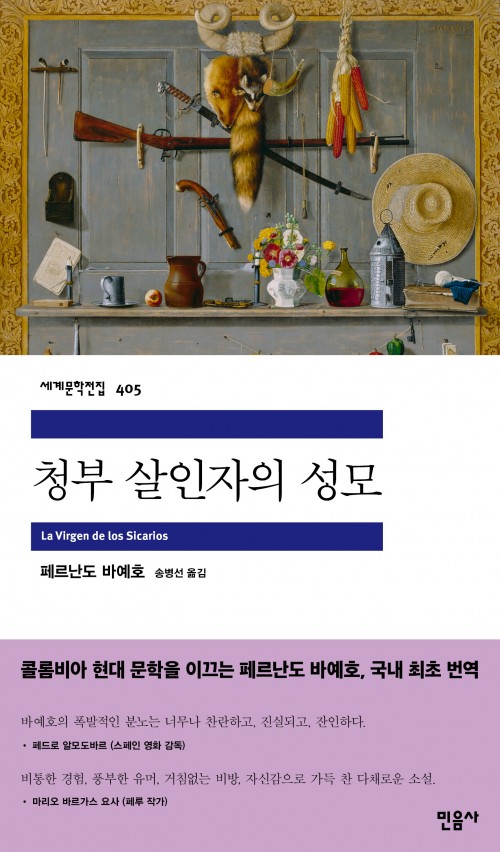

<청부 살인자의 성모>는 그런 의미에서 묘하다. 청부, 살인자, 성모 그 어디에도 나와 교집합이 있는 단어가 없다. 사실 그렇기에 더 몰입하게 된다. 콜롬비아의 소설가이자 영화감독, 언어학자인 페르난도 바예호가 쓴 이 책에서, 청부 살인자들은 성모에게 기도를 올린다. 죄와 사죄가 동시다발적으로 펼쳐지는 건 가능할까. 가능을 넘어, 이 세상에 어떤 의미일까. 페이지를 넘길 때마다 목숨을 잃는 사람들이 늘어가는데, 자극적인 제목과 다르게 사람들이 죽어가는 풍경에 익숙해지는 나를 발견하게 된다. 그리고 다음에 읽으려고 골라둔 책들의 제목은 얼마나 흥미진진한지 훑어보는 중이다. <히든 포텐셜>(나에게도 아직 잠재력이 있을까?), <무엇이 인간을 만드는가>(난 언제 ‘인간’이 될까?), <우리가 세상을 이해하길 멈출 때>(어떤 일이 일어날까?).