'힘은 하루아침에 생기지 않는다. 지속적인 운동이 근육을 만들듯 시간과 노력, 순간의 마음들이 차곡차곡 쌓여야 비로소 힘이 된다. 한국 사진의 새로운 힘을 느끼게 해준 뮤지엄한미의 <한국사진사 1929⁓1982 인사이드 아웃>전. 한국 사진사를 차곡차곡 쌓은 후 뒤집어본 이번 전시는 개관전의 이름을 달고 있지만 사실, 꼬박 20년이 걸려 세상 밖으로 나왔다.'

ⓒ 뮤지엄한미 삼청 외관

도처에 글이 있듯, 도처에 사진이 있다. 웬만한 카메라보다 성능 좋은 스마트폰이 등장하고, 이미지 기반 SNS가 일상에 자리 잡으면서 사진은 기꺼이 손에 잡히는 창작물이 되었다.

잡지 기자로, 콘텐츠 기획자로 항상 ‘사진’과 가까운 거리에 있었지만 나에게 사진은 영 어려운(기계적인 측면에서) 매체였다. 그럼에도 불구하고 항상 마음이 가는 영역이기도 했다. 찍는 사람의 관점이 결과물에서 여실히 드러난다는 점, 그리고 기록의 속성을 가지고 있다는 점에서 글과 꽤 닮아 있다고 느꼈기 때문이다. 언젠가부터 슬쩍슬쩍 사진의 언저리를 맴돌기 시작했다. 같이 일하는 포토그래퍼들의 어깨 너머로 사진을 배우고, 국내외 유명 작가들의 사진집을 열심히 사 모았다. 크고 작은 사진 전시를 챙겨 보며 프레임 안의 이야기와 프레임 밖에 서 있는 작가들을 상상하기도 했다.

지금은 꽤 유명한 사진이 되었지만, 1953년작 <구직>을 처음 본 것도 10여 년 전 국립현대미술관 사진전에서였다. 허리춤에 ‘求職(구직)’이라고 쓰인 푯말을 끈으로 동여매고, 건물 외벽에 기대 있는 한 남자. 푹 눌러쓴 벙거지, 주머니에 양손을 찔러 넣은 채 비스듬히 기대 있는 자세에서 고단하고 쓸쓸한 심정이 읽혔다. 뒤쪽 악수하고 있는 양복 차림의 두 남자와 묘한 대조를 이루는 이 사진은 한국 현대사의 지형도를 만든 임응식 작가의 작품이다. 한국전쟁 후 실업자들이 넘쳐나던 시대의 풍경을 생생하게 포착해 많은 사람에게 깊은 인상을 남겼다. 당시 서울의 풍경, 길거리 사람들의 분위기, 어쩐지 축축한 날씨까지, 사진 한 장이 어떻게 그 시대를 감각적으로 소환하는지를 느끼게 해준 작품이었다.

한국 최초 사진 전문 미술관의 행보

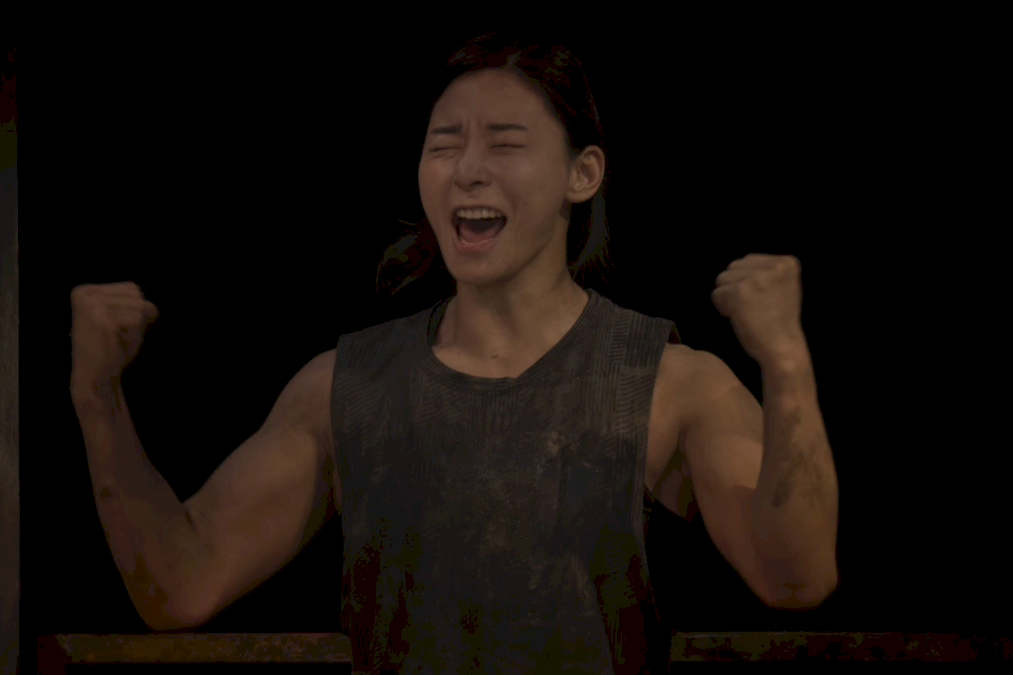

ⓒ김선미 김종헌 <격정>(1965) 개인 소장

임응식의 <구직>을 2023년 1월 <한국사진사 1929~1982 인사이드 아웃> 전시에서 다시 만났다. 50여 년의 한국 사진 제도의 안팎을 ‘샅샅이 뒤집어 살펴보는’ 역사전으로 사진 전문 미술관 뮤지엄한미의 개관전이었다. ‘뮤지엄한미’는 2003년 개관한 한미사진미술관의 새로운 이름이다. 한국 최초의 사진 전문 미술관으로 송파구 방이동에 문을 연 후, 20주년을 맞아 종로구 삼청동에 뮤지엄한미로 새롭게 개관한 것. 작년 12월 21일에 정식 오픈했으니 삼청동에서의 새로운 챕터는 이제 막 1개월을 지나고 있는 셈이다.

ⓒ임응식사진아카이브 임응식 <구직>(1933) 뮤지엄한미 소장

<한국사진사 1929~1982 인사이드 아웃>은 임응식의 <구직>뿐만 아니라 평소 보지 못했던 근현대사 속 한국 사진들이 주렁주렁 딸려 나오는 알토란 같은 전시다. 사진의 역사를 타이틀로 내걸면서 1929년부터 1982년으로 기간을 한정한 것은 사진 역사에서 중요한 두 지점을 되짚기 위함이다. 1929년 광화문빌딩 2층에서 열렸던 국내 사진작가의 첫 개인전, 정해창의 <예술사진 개인전람회>부터 1982년 덕수궁 국립현대미술관에서 열렸던 <임응식 회고전>까지 50년의 역사를 촘촘하게 들여다보고 뒤집어본다. 1982년 임응식 회고전은 국립현대미술관에서 열린 첫 사진 전시로, 사진이 독자적인 예술 매체로 인정받은 사건이라 회자되어왔다.

이 글은 '차곡차곡 쌓으면 힘이 된다, 뮤지엄한미 (2)'로 이어집니다.

글. 김선미

사진. 뮤지엄한미