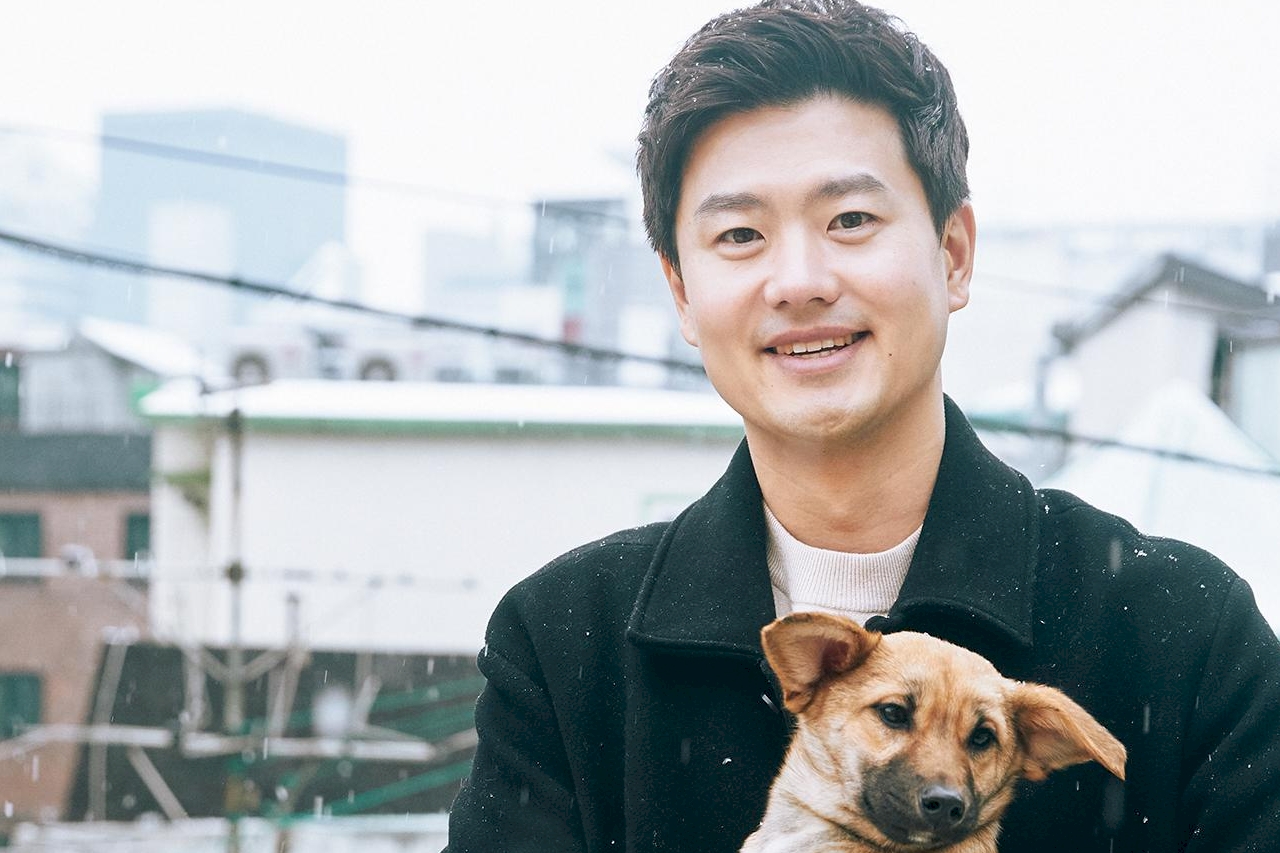

보통은 시각예술 분야에서 전시 기획과 평론을 하지만, ‘예술 평론가’라는, 다른 미술 평론가들이 잘 쓰지 않는 수식을 용기 내 선택한 이유는 예술이 서로 다 통하기 때문이다. 더욱이 최근에는 장르의 벽을 넘어 통합적인 프로젝트를 진행하고 발표하는 경우도 많으니 말이다. 실제로도 최근 몇 년간은 무용과 판소리를 뮤지컬 형식으로 엮은 다원 예술 팀에서도 협업 기획 및 작가로 활동하며 시각예술에서는 쉽게 접할 수 없는 현장 경험을 쌓기도 했다. 그러나 언제나 한정된 시간과 그때 쏟을 수 있는 에너지와 역량, 인간관계와 취향 문제가 있기에, 예술의 향유와 전문성 개발에서 늘 우선순위를 정해야 하는 딜레마에 빠지기도 한다. 2021년은 그런 고민이 유난히 많은 때였고, 그 결과 ‘듣고 움직이는’ 쪽보다는 ‘보는’ 쪽으로 다시 무게중심을 기울인 시기였다. 그러다 어느 날 친한 인문 예술 분야 편집장에게 경기도 광주의 닻미술관에서 좋은 공연을 하니 보러 오라는 초대를 받았고, 나름대로 바쁜 연말이었지만 웬만하면 가겠다는 말을 결국 지켜 차를 몰고 휑한 고속도로를 달려 그곳에 도착했다. 미술관에서 하는 공연이라. 그 자체로 뭔가 흥미로운 요소라 생각했고, 그곳에서 리코더 연주자 전현호와 바로크 첼리스트 조현근을 처음 만났다. 마치 나의 마음을 형상화한 것만 같은 갈림길 모양의 목재 설치미술 공간에서 그들이 연주하고 객석이 따로 없이 그들을 둘러싸고 듣는 현장은 그야말로 예술혼의 나들목 같았다.

무지카 글로리피카, 클래식에 눈뜨게 하다

클래식에 문외한이던 작은 가슴에 공명을 안고 돌아온 후에야 알게 되었다. 공연은 바로크 바이올리니스트 김진 선생이 2002년에 설립해, 전 세계 고음악 애호가들을 위해 원전과 사료에 입각한 고음악을 소개해온 앙상블 무지카 글로리피카(Musica Glorifica)가 마련한 자리였다는 것이다. 앞서 언급한 두 음악가와 한국 바로크음악 1세대 연주자인 바로크 바이올리니스트 김진 등으로 구성된 이 하이엔드 악단은 이탈리아 바로크 시대 음악을 중심으로 한 프로그램, 프랑스 바로크 댄스 프로그램, 오케스트라 음악, 바로크 합창단과의 컬래버레이션 및 바로크와 재즈 음악, 바로크음악과 춤 등의 다양한 프로그램을 선보여왔다는 사실 또한 처음 알았다. 그리고 해가 바뀌어 가을이 된 어느 날, “숙박과 공연 관람에 식사까지 제공할 테니 교통만 책임지라.”는 제안과 함께 어느 벨기에 바로크 바이올리니스트가 바흐의 친필 악보를 직접 들고 온다는 소식을 듣게 되었다. 그곳은 제주에 있는 클럽 ES 제주 리조트였으니, 비행기표를 끊고 렌터카를 빌려 시간 내에 넘어가기만 하면 되는 미션이었다. 갑작스러운 제주행에 또다시 갈림길에 섰었다. 공연에 늦을 뻔도 했으나 TMI는 생략하고 공연장 문을 닫기 1분 전에 가까스로 안착해보니 무지카 글로리피카 창단 20주년 공연으로, 고음악계의 세계적 권위자인 지기스발트 쿠이켄(Sigiswald Kuijken) 선생이 함께한 역사적 현장이었다. 앞서 언급한 바로크 바이올리니스트가 바로 쿠이켄으로, 그는 벨기에 정부로부터 최고의 문화 공로자에게 수여하는 클라라상을 받은 바 있으며 2004년에는 바로크 시대 이후 사장되었던 비올론첼로 다 스팔라(‘어깨 위 첼로’)를 복원해 바흐 시대 첼로 연주의 새로운 지평을 열었다는 평가를 받고 있다. 이후 나는 무지카 글로리피카의 다른 공연에 초대받았고, 어떤 자리는 참관을 했지만 대부분은 사정상 가지 못했다. 어떤 면에서는 음악 감상 자체보다는 클래식 음악계에 있는 예술가들의 감각을 호기심 어리고 신기해하는 눈으로 관찰하려는 욕구가 강했는지도 모른다. 이를테면 클럽 ES 제주 리조트에서 공연 후 방에서 간단히 와인을 마실 때 조현근 선생이 새송이버섯을 환상적으로(이건 먹어본 사람만이 안다) 구워주는데 “이것이 클래식의 감각인가요!”라고 탄성을 질렀던 기억.

클래식은 영원하다

그러다가 얼마 전, 갑자기 편집장에게 방언 터지듯 물어보았다. “무지카 글로리피카! 공연 또 안 하나요?” 내가 말을 뱉고도 그 뒤에 실감했을 정도로 내면에 잠재했던 귀의 갈증. 그것은 클래식을 그리는 향수였다. 3년 전 작던 가슴이 어느덧 좀 더 넓게 기지개를 펴며, 초대장을 받고 갈림길에 선 ‘클린이’가 아닌 향유자의 마음을 하고 있었던 것이다. “때마침 2월에 전현호, 조현근 선생 두 분이 그들만큼이나 세계적인 연주자를 초빙해 공연을 해.” 듣던 중 반가운 소리였다. 대신 자랑을 좀 하자면, 리코더 연주자 조현호는 고등학교 때 고음악을 배우기 위해 스스로 유럽 유학길에 올라 베를린, 바젤 등에서 음악 교육학과 최고 연주자 과정 등을 이수했으며, 텔레만 국제 콩쿠르(International Telemann Competition) 앙상블 부문 2위, 브뤼헤 국제 고음악 콩쿠르 솔로 부문 3위 등 여러 수상 경력을 쌓았다. 현재는 한국예술종합학교 예술전문사(대학원) 과정과 숙명여자대학교에 출강하고 있다. 바로크 첼리스트 조현근은 한예종에서 정명화 선생을 사사하고 베를린 예술대학교와 바르셀로나 고등음악원(ESMUC)에서 수학했으며, 역시 브뤼헤 국제 고음악 콩쿠르 솔로 부문 3위와 텔레만 국제 콩쿠르와 베를린 국제 요한 제바스티안 바흐 콩쿠르에서 1위를 차지한 바 있다. 2월 5일 반포심산아트홀에서 ‘독일풍 바로크’라는 의미심장한 타이틀로 펼쳐지는 이번 공연에서는 전현호 선생 외에도 훔볼트 오케스트라 상임 지휘자이기도 한 세계적인 음악가 미하엘 포름(Michael Form)이 리코더 연주자로 함께 나선다. 그래서 요한 게오르크 라인하르트(Johann Georg Reinhardt)의 ‘리코더 두 대와 바이올린 두 대를 위한 콘체르토 사장조’가 기대된다. 주최 측은 “수많은 음악 장르 가운데 미하엘 포름의 스페셜리티를 꼽자면 단연 독일 바로크음악일 것이다. 그중에서도 미하엘은 수년간 그의 앙상블 오 피에 뒤 루아(Aux Pieds du Roy)와 함께 바흐 곡을 재해석하고 편곡하는 데 많은 시간을 투자하고 있으며, 이번 공연은 이러한 그의 면모를 고스란히 느낄 수 있는 공연이 될 것이다.”라며 “우리에게 친숙한 바흐와 헨델, 그리고 텔레만을 비롯해 유럽에서조차 거의 들을 수 없는 요한 게오르크 라인하르트와 요한 크리스토프 페푸슈의 콘체르토를 리코더 두 대와 바이올린 두 대로 편곡해 연주한다. 리코더 솔로, 첼로 솔로 그리고 트리오 소나타 등을 포함해 편성도 다양하게 구성해 각 악기의 고유한 소리에서부터 앙상블의 어울림까지 다채로운 음악을 들어볼 수 있다.”라고 자신감 넘치는 소개문을 보내왔다.

Jai Guru Deva Om

문득 비틀스의 명곡 중 하나인 ‘Across the Universe’의 마지막 가사가 머리를 스쳐간다. “천상의 선지자에게 영광을”이라고 해석된다는 힌두어로 비틀스 멤버들이 명상을 수행할 때 하던 말로 추정된다고 하는데, 나에게는 이러한 예술적 유산을 남기고 간, 그리고 이를 이어받아 당대에 들려주고 있는 현존하는 음악가들이 새삼 ‘구루’로 여겨진다.

곡의 다른 가사는 “그 어떤 것도 내 세상을 바꿀 수 없어요(Nothing’s gonna change my world)”라고 하면서도 “무한하고 끝없는 사랑이 100만 개의 태양처럼 내 주위를 비추며 저 우주 너머로 계속 나를 불러요(Limitless undying love which shines around me like a million suns, It calls me on and on across the universe)”라고 하는데, 이런 아이러니가 바로 예술 앞에 선 우리의 모습 아닐까.

소개

배민영

아트 저널리스트이자 누벨바그 아트에이전시 대표. 기획과 평론을 한다.

글 | 사진제공. 배민영