어플로 모르는 음악을 찾고, SNS에서 타인이 추천해준 음악을 캡처했다 실타래처럼 풀어내며 듣는 게 취미인 에디터가, 신곡은 아니지만 듣기 좋고 재미있는 음악을 추천한다. 새롭지 않지만 누군가에겐 새로울 음악으로, 조금은 일상을 즐겁게 만들어보는 건 어떨까.

글. 황소연 | 앨범 아트워크. 벅스뮤직‧스포티파이

1990년생이니 누군가는 나에게 나이를 많이 먹었다고 말하고, 누군가는 아직 어리다고도 한다. 물론 나이라는 개념은 상대적이기에 나는 늙기도 젊기도 하지만 지금은 전자에 공감이 간다. 너무(?) 긴 시간 동안 어려 보이는 무언가에 집착했다는 생각에 회한이 생겨서다. 간혹 이런 생각을 떠올리면 웃음이 나온다. 마치 젊음 추구를 주제로 하는 장수 시트콤 주인공이 된 듯하다. 지금도 유행어와 패션 트렌드 구경을 좋아하긴 한다. 구경만 한다.

지금보다 어렸을 때는 도시가 젊음과 잘 어울린다고 생각했다. 윤기 넘치고 재빠르고 생기 있는 게 도시, 특히 서울이라고 믿었다. 나에게서 조금이라도 영하지 않은 티가 나면 초조했다. 아마도 10대 후반부터 주말마다 공연을 보러 갔던 곳이 홍대 인근이었다는 점도 영향을 미쳤을 것이다. ‘지방러’나 경기도민이라면 청소년기나 20대 초반 느꼈던 서울의 이미지, 공장에서 갓 나온 듯 따끈따끈한 서울의 모습을 기억할 것이다. 과연 모퉁이를 돌 때마다 튀어나오는 장면은 입체적이고 신기했다. 젊음이라는 렌즈가 아니면 도무지 해석 불가능한 풍경들이었다.

일단 서울, 어쨌든 서울

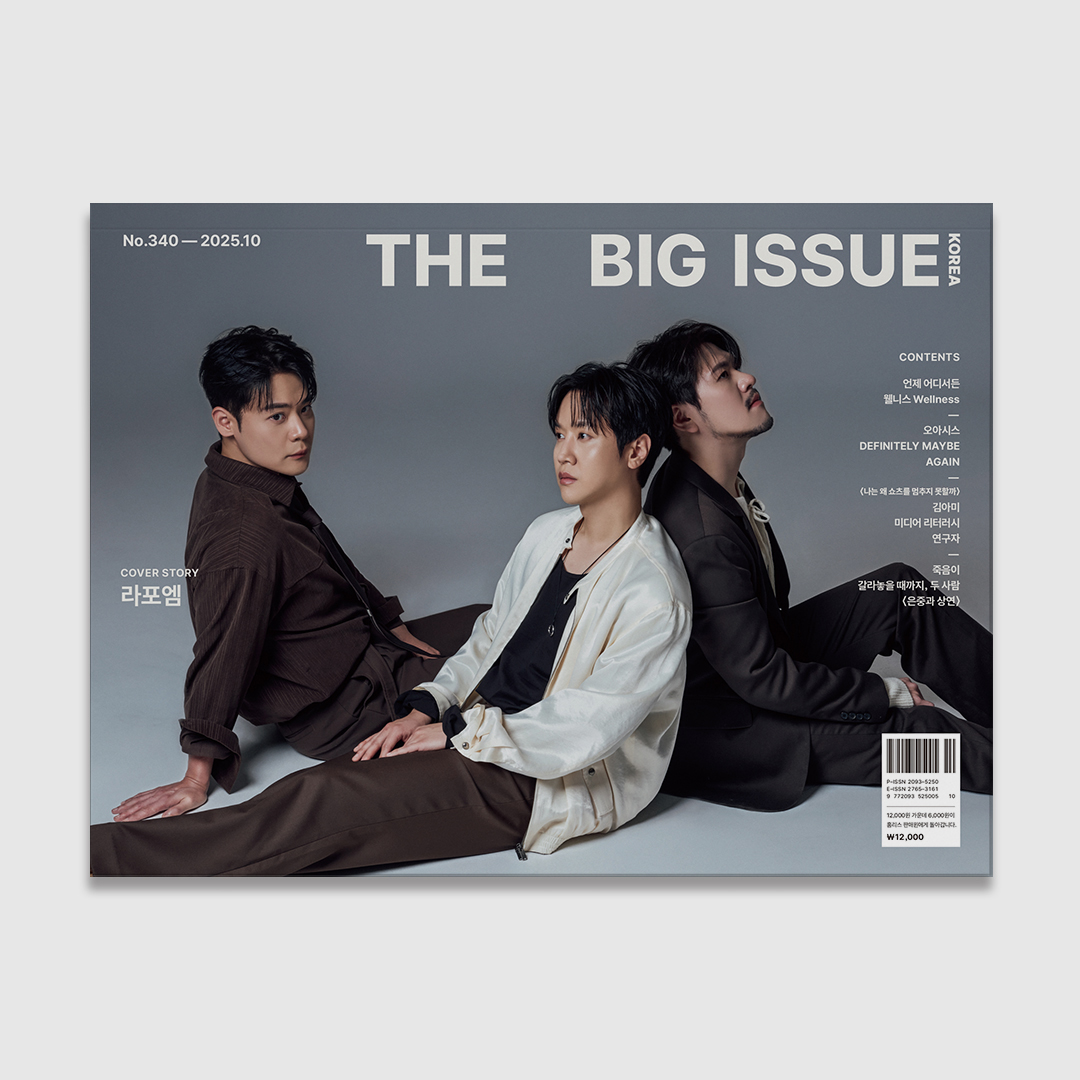

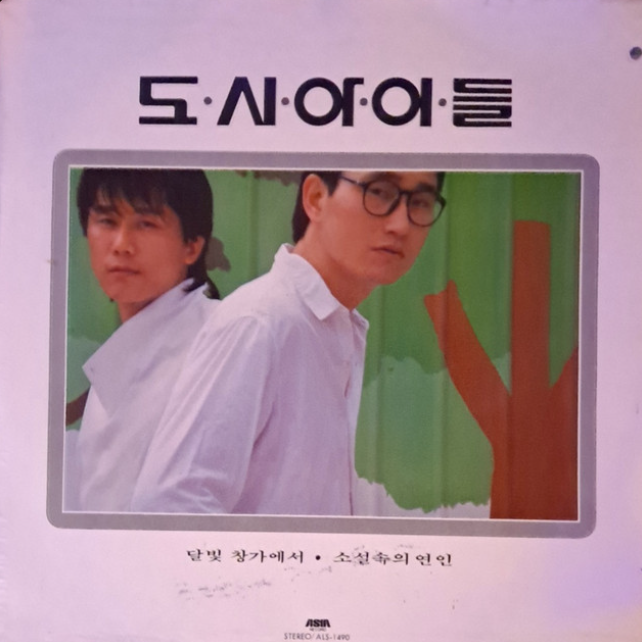

서울이 점점 특별해졌다. 돈을 벌고 친구를 사귀었고 단골 가게를 만들었다. 아직 정착하는 과정이라고 생각하니 모든 게 흥미로웠다. 동시에 서울을 떠올리게 하는 음악들이 차곡차곡 재생목록에 쌓였다. 서울은 ‘이 밤이 지나면(임재범)’ 상대를 볼 수 없어 조마조마해지는 장소였고 ‘기억속의 먼 그대에게(박미경)’ 편지도 띄울 수 있는, 우아하게 그리움을 감싸 안는 게 가능한 곳이었다. 한국인의 한이 한국 팝의 정서와 만나면 미련조차도 테이블 위 꽃처럼 청초하게 재탄생했다.(그 꽃은 프리지아 아니면 카라로, 1990년대 중반 명동 즈음 위치한 카페 테이블에 있어야 한다) ‘달빛 창가에서(도시아이들)’ 그대의 창문이 열리길 기다리는 청년은 ‘범생이’였지만 잘나가는 친구들에게 멋 부리는 법을 배워 쑥스럽게 위트를 뒤집어썼을 것이다. 누군가는 도시아이들이 부른 이 노래의 무대에 ‘아프지만 좋은 시절의 노래입니다.’라는 댓글을 남겼다. 그렇게, 서울은 군데군데 힘듦이 있지만 아름다운 시절을 만들어주는 공간으로 마음에 남았다. 노래에 서울의 동네가 언급되지 않아도, 개인적인 경험과도 연관이 없어도 괜찮았다. 네온사인 가득한 밤거리에서 멋지게 서 있는 배우들이 잔뜩 나오는 드라마 OST가 될 법하면 나는 그 곡을 서울을 말한다고 분류했다. 그 노래들은 그냥 서울이었다.

시간이 흐름에 따라 나는 서울의 정상성과 동떨어졌다는 생각이 들었다. 어린 감각을 지닌 양 노력하는 와중 위화감을 느꼈듯이. 물론 지금은 서울이 정상적이지 않다고 생각한다. 좋은 쪽으로도 나쁜 쪽으로도. 누가 비정상이라고 한 건 아니고, 그저 차선처럼 반듯하게 그어진 궤도에 내가 낄 틈이 없다고 느꼈다. 차라리 공연을 보러 갈 때가 이곳과 가까웠다. 나는 목표가 있었고, 서울은 내가 원하는 공연을 줬다. 다시 서울을 (반강제로) 고른 이번엔 그렇지 않았다. 개지 않은 옷 위에 마른빨래를 쌓듯 해결되지 않은 것을 해결된 척 넘어가는 날이 많아졌다. 내 자리가 없다는 느낌은 서울에 집이나 직장이 있는 것과 무관함을 깨달았다. 사실 그땐 서울이 떠오르는 노래를 포함해 어떤 음악에도 집중하지 못했던 것 같다. 뭔갈 듣긴 했는데 기억이 잘 안 난다. 차라리 마트에 울려 퍼졌던 이름 모를 버전의 90년대 가요 리믹스 리듬에 더 정이 갔을 것이다.

늙고 미친 건 누굴까

서울에서 태어났다가 충청북도로 이사하고, 이후 경기도민과 서울시민을 몇 차례 거친 뒤 다시 서울에 사는 지금은 이곳의 나이 든 모습을 본다. 여기가 아주 싫다는 건 아니다. 그냥 늙은 서울을 보면 걸음을 멈추게 된다. 역사적으로 봐도 수도로서의 서울은 매우 긴 전통이 있으니 늙는 건 사실 당연하다. 그런데 미디어 콘텐츠뿐 아니라 민관 홍보물에서 조명하는 서울은 유난히 반짝거리고 청춘스럽다. 주름이라곤 찾아볼 수 없다. 전통을 말하긴 하지만 그마저 ‘여전히 젊은 서울’을 위해 동원되는 느낌이랄까. 그럼에도 서울의 얼룩지고 푸석한 얼굴은 불쑥 고개를 들이밀었다. 청량한 목소리로 이별을 노래하는, 가요에서만 가능한 역설적 낙관보다 김광석의 ‘거리에서’가 더 어울린다고 여기게 됐다. 물론 그는 이런 해석을 썩 반기지 않았을 듯하다. 비비의 ‘모토스피드 24시’와 ‘City love’는 어떨까. ‘가면무도회’에는 김완선의 ‘가장무도회’를 잇는 응시와 질문이 있어 함께 들으면 좋다. 이 앨범엔 도시인의 성찰과 자조가 농축되어 있다. 그 도시인은 아마도 미쳐 있다. 이 앨범이 미쳤기 때문이다. 200% 좋은 쪽으로.

《빅이슈》 에디터로 일하던 어느 날 <힐튼호텔 옆 쪽방촌> 북콘서트에 참여할 기회가 있었다. 서울역과 힐튼호텔 사이 ‘양동’ 쪽방촌 주민의 삶을, 홈리스와 쪽방촌 주민 옆에서 그들을 만나온 홈리스행동 생애사 기록팀의 기록이 담긴 책이었다. 최현숙 작가의 진행으로 책에 이야기를 더한 쪽방촌 주민들이 직접 이야기를 술술 풀어냈는데, 이날 북토크의 행사 중 하나로 ‘김동산과 블루이웃’의 공연이 진행됐다. ‘형님, 누님들과 같이 할 수 있는 노래를 부르는 게 미션으로 주어졌다.’는 뮤지션이 고른 노래는 ‘삼포로 가는 길’. 제목을 말하자 객석에서 환호가 터져 나왔고, 노래가 시작하자마자 모두 익숙한 듯 박수로 호응했다. 서울이라는 단어가 하나도 없던 90년대 가요에서 서울을 느꼈던 때처럼 나는 다시 삼포에서 서울을 들었다. 대도시의 시큼털털함을 경험하고도 ‘내려갈 곳’이 있다는 생각에 후련해지는 마음, 끝이 보이지 않는 길 너머에 있을 정든 곳으로의 여정. 서울이 아닌 집을 상상하기 어려워질 정도로 시간이 많이 흘렀다. 나는 ‘삼포’에 영원히 가지 못할 수도 있다. 하지만 늙고 미친 서울에 친근감을 느낄 만큼 시간은 좋은 쪽으로도 흘렀다.

*이 글의 ‘한국 팝’은 <한국 팝의 고고학> 시리즈에서 사용된 단어를 인용했습니다.

*제목 ‘대도시의 음악 감상법’은 <대도시의 사랑법>(박상영 지음, 창비, 2019)을 인용했습니다.

[소개된 앨범]

임재범 (1991.10.)

박미경 (1996.10.1.)

도시아이들 <달빛 창가에서>(1986.9.)

동물원 <동물원 1집>(1988.1.15.), 김광석 <김광석 다시부르기1> (1993.3.2.)

비비 (2022.11.18.)

김완선 <삐에로는 우릴 보고 웃지> (1990.12.1.)

강은철 <강은철 2집>(1983.10.10.)