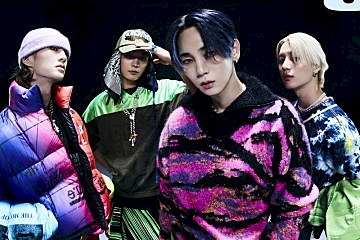

ⓒ 좌원상가아파트

오래된 건물에는 묘한 아우라가 있다. 켜켜이 쌓인 시간은 어떤 식으로든 고유한 자국을 남기는 법. 시간을 들이고 마음을 써가며 공간에 새겨진 자국들을 살핀다. 변화에 능한 서울에서 오래 살아남은 건물을 보는 건, 여러 감각을 활성화하는 일이다. 그 안을 관통한 시간과 그곳을 터전 삼았을 누군가의 일상을 한꺼번에 껴안는 일이다.

서대문에 상륙한 고급 맨숀 아파트

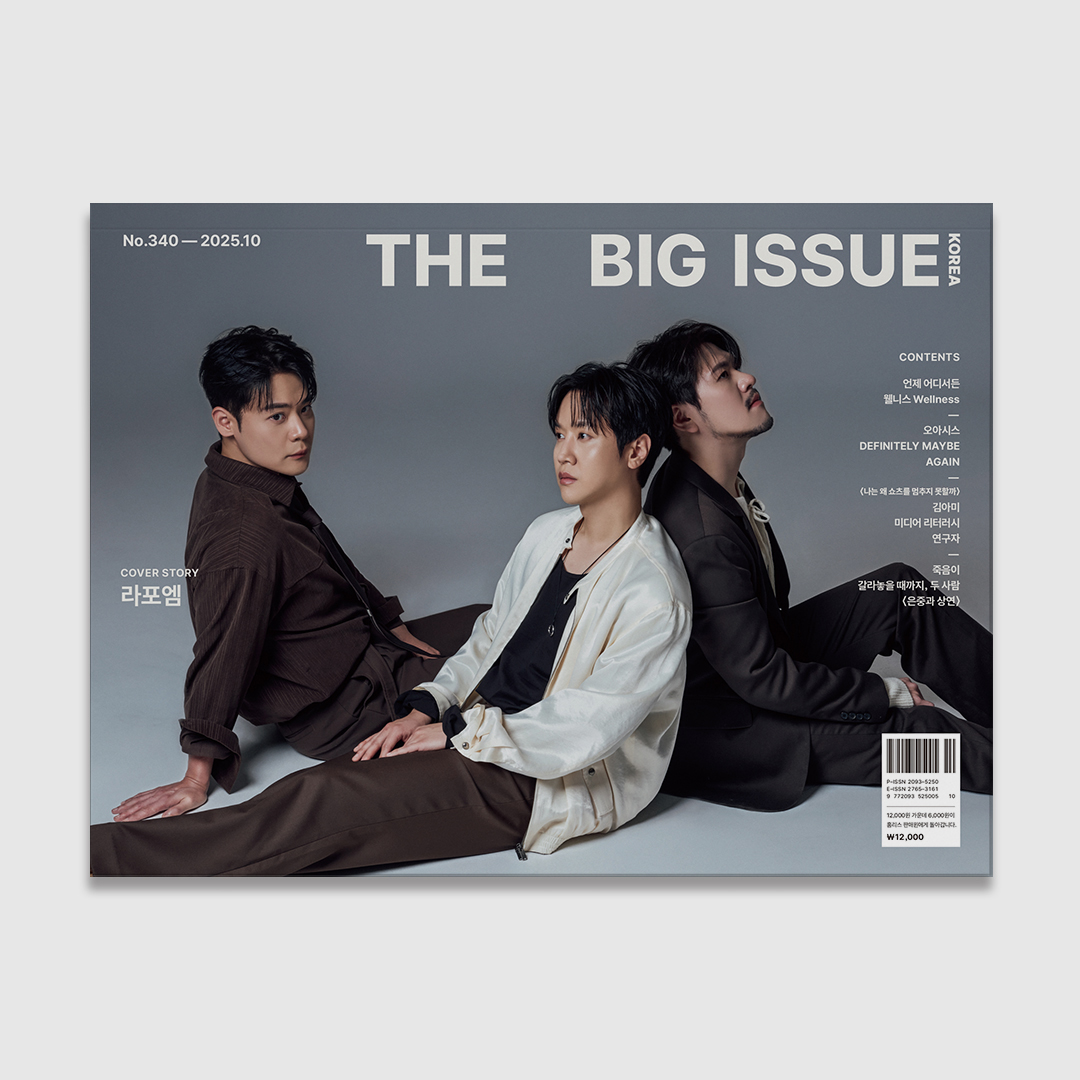

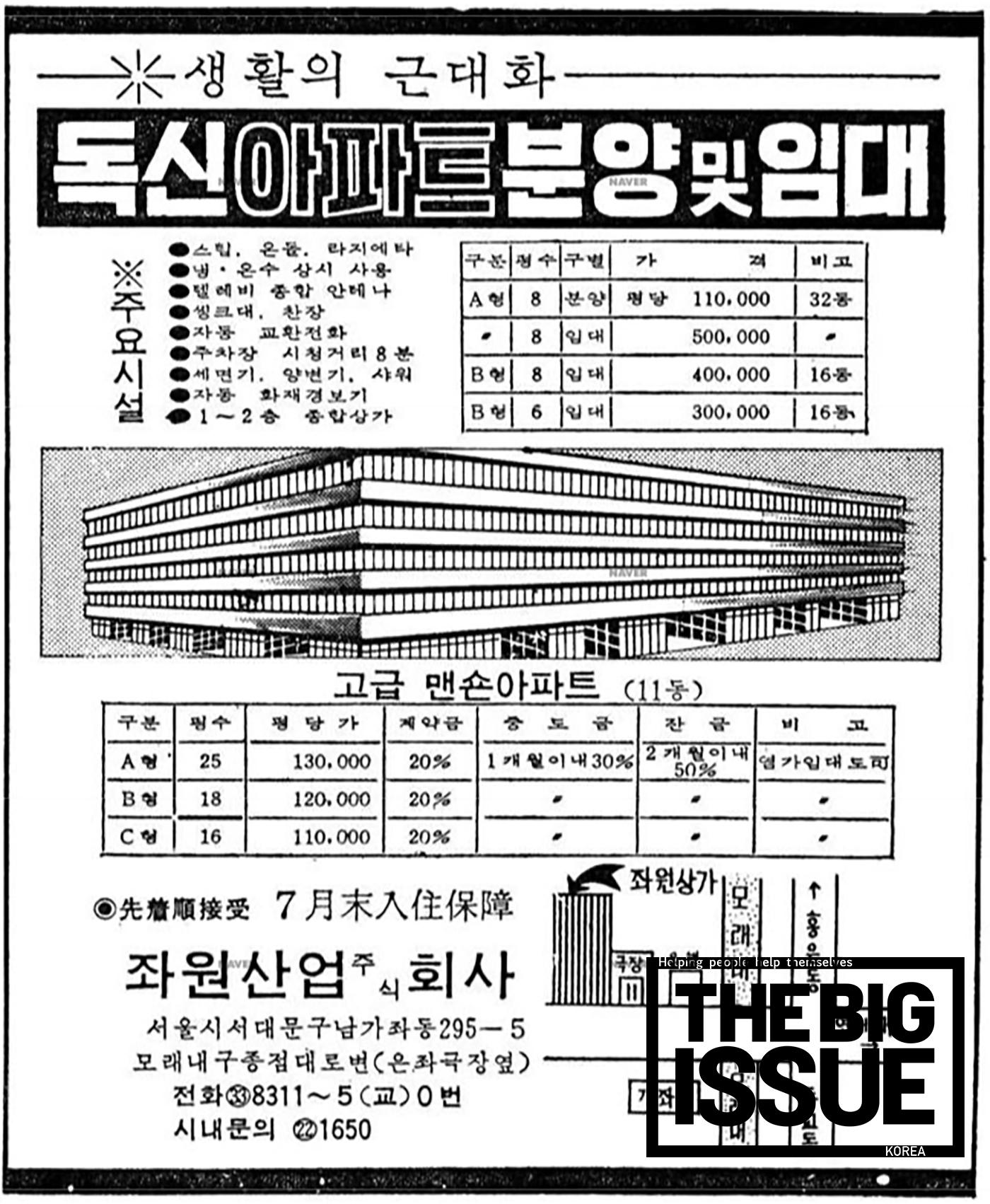

1971년 여름, 각종 일간지에 고급 맨숀 아파트 분양 광고가 실렸다. 7월 11일 자 <조선일보>에는 ‘현대감각의 안락한 생활’이라는 카피를, 7월 21일 자 <경향신문>에는 ‘생활의 근대화’라는 카피를 내걸고 좌원산업주식회사에서 집행한 광고다. 좌원상가아파트는 냉온수를 상시 사용할 수 있고 ‘텔레비’ 종합 안테나와 자동 화재경보기까지 갖춘 신식 아파트였다. 그 당시로서는 획기적인 상가(1, 2층)와 주거(3, 4층)가 함께 있는 주상복합 건물이기도 했다.

이 광고를 처음 봤을 때 백발 성성한 노인의 20대 리즈 시절 사진을 보는 듯한 기분이 들었다. 내가 아는 서울 서대문구 좌원상가아파트는 고급 맨숀의 흔적은커녕 어둡고 눅눅하고 위태로운 모습이었기 때문이다. 묵은 각질처럼 일어난 푸석푸석한 외벽, 재개발과 방치 그 사이에서 이러지도, 저러지도 못한 채 표류해 버린 섬 같은 건물. 57년을 한 자리에서 웅크리고 있던 이 공간에 저런 매끈하고 화려한 과거가 있었다니.

ⓒ 1971년 7월 21일 <경향신문>의 좌원상가아파트 광고

1966년생 국내 최초 주상복합 건물

산업화가 가속되면서 서울의 인구가 폭발적으로 늘어나던 1960~70년대. 좌원상가아파트를 비롯한 주상복합 건물은 주택 공급과 더불어 도시의 동선을 효율적으로 만드는 역할을 했다. 종로구의 세운상가와, 의류 및 악기 매장으로 특화한 낙원상가, 넓은 평수로 고급화 전략을 취한 유진상가도 그 시절 비슷한 맥락으로 지어진 곳들. 특히 국내 최초 주상복합 건물로 알려진 세운상가는 당시 서울 시장이었던 김현옥의 적극적인 의지에 현대건축의 선구자 김수근의 설계가 더해져 세간의 시선을 끌었다.

동시대 한국에 필요한 도시건축 유형을 고민해온 건축가 황두진은 저서 <가장 도시적인 삶>에서 국내 최초 주상복합 건물이 세운상가가 아닌 좌원상가아파트라고 언급한 바 있다. 좌원상가아파트의 건축물대장상 사용승인일은 1966년 12월 23일. 이는 세운상가의 건립 연도보다 1년 정도 빠르다. 오픈하우스서울2017에서 기획한 ‘상가아파트를 말하다’ 강연에서도 그는 좌원상가아파트가 지닌 역사적 가치를 다시금 환기했다.

“왜 우리는 그동안 좌원상가아파트는 얘기하지 않고, 세운상가만 얘기했을까요. 지명도가 비교가 안 되기 때문입니다. 세운상가는 김수근 사단의 작품이니까요. 좌원상가아파트는 누가 설계했는지 정보를 찾을 수 없습니다. 건축물대장은 사람으로 치면 호적등본 같은 것으로 출생 연도, 면적, 재원 및 특성도 나와 있어요. 그리고 건축주, 설계자, 시공자가 나와야 하는데 대부분 공란입니다. 무명 혹은 익명이면 서러워집니다.”

좌원상가아파트가 사람들에게 덜 알려진 데에는 지리적 특성도 있었다. 이 건물이 지어진 가재울(남·북가좌동)은 1959년 역대 최악의 태풍 중 하나였던 ‘사라호’ 이재민이 정착한 동네다. 당시 정부가 수해 입은 서울 이촌동 주민 2200여 명을 남가좌동 소나무 숲 언덕으로 이주시킨 것. 이후에는 후암동과 도동의 철거민들이 이곳에 터전을 잡았다. 원래 살던 곳에서 뿌리 뽑힌 사람들이 모여든 셈이다. 근처 모래내시장이 서울의 4대 시장으로 불리며 활성화될 무렵에는 지방에서 올라온 상인들까지 더해져 가재울의 주민 수는 빠른 속도로 증가했다.

그 당시 좌원상가아파트에는 의사, 교사, 모래내시장의 상인까지 다양한 배경을 지닌 사람이 모여 살았다. 6평, 8평의 독신자용 작은 평수부터 25평 큰 평수까지 좌원상가아파트는 서울로 모여든 이들의 단단한 터전이자 안식처였다.

이 글은 '좌원상가아파트 (2) : 방치된 시간에도 토마토는 열린다'에서 이어집니다.

소개

김선미

서울 북아현동에서 기획 및 디자인 창작집단 포니테일 크리에이티브를 운영하고 있다. 단행본 <친절한 뉴욕>, <친절한 북유럽>, <취향–디자이너의 물건들>, <베이징 도큐멘트>를 썼으며 한겨레신문, <샘터> 등에서 디자인 칼럼니스트로 활동했다. 현재 1930년대 한국 근대 잡지에 관한 단행본을 집필 중이다.

글. 김선미 | 사진. 양경필