ⓒ 사진. 녹색연합

용산이라는 공간을 마주하면 복잡 미묘해진다. 사회적이고 개인적인 기억의 편린이 불쑥 떠오르기 때문이다. 옛 사진첩을 펼치면 한국전쟁 참전 군인이셨던 외할아버지를 따라 전쟁기념관에서 찍었던 사진들이 남아 있다. 탱크와 박격포 앞에서 포즈를 취하거나, 전우를 껴안고 있는 거대한 동상에 압도당했던 어린 시절. 전쟁기념관 옆 담벼락과 철조망에 둘러싸인 곳에는 들어갈 수 없었는데, 외할아버지는 미군이 주둔 중인 용산기지라고 알려주셨다. 그곳이 120년간 청군, 일본군, 미군의 지배를 받아왔던 주권 밖의 땅이었다는 것, 그리고 바로 인근에 국방부와 전쟁기념관이 부속처럼 자리하게 된 맥락을 이해하게 된 것은 좀 더 시간이 지난 뒤였다.

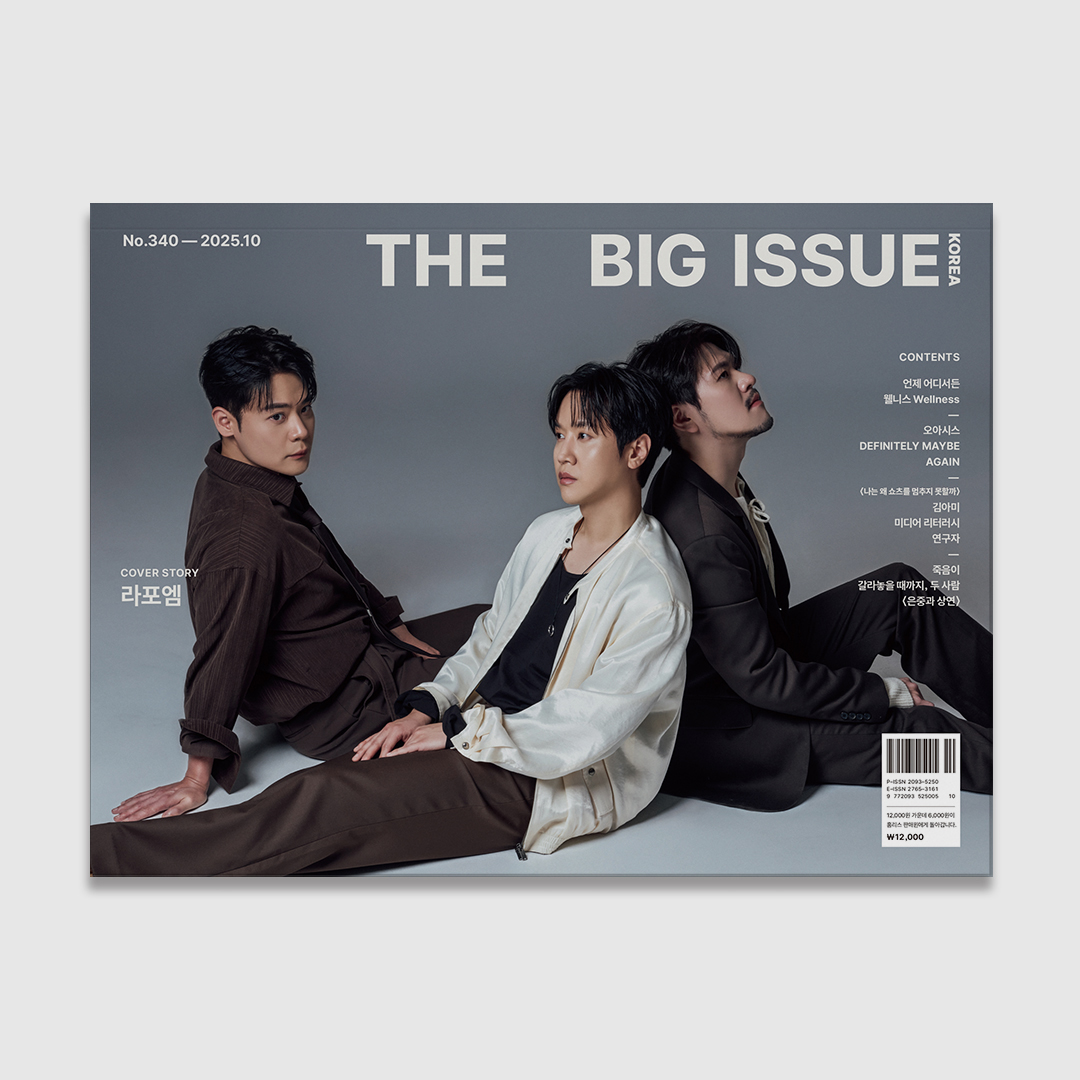

그 기지가 5월 4일 ‘용산어린이정원’이 되어 시민들에게 돌아왔다. 윤석열 대통령이 집무실을 국방부가 있는 용산으로 옮겼고, 미군이 일부 반환한 용산기지에 공원을 조성하기 시작한 결과다. 언론은 이를 두고 주권의 회복, 한국판 센트럴파크, 새로운 용산 시대의 개막 같은 수사로 장식하고 있다. 그러나 문제는 공원 부지가 납, 비소, 수은 등의 중금속 물질과 크실렌을 비롯한 유독물질, 항공유에 오염되었다는 데 있다. 휘발성 강한 소형 오염 물질은 흙에서 노출되면 바람을 통해 호흡기로 들어가 폐를 공격한다. 정부는 이 점을 의식했는지 “주 3회 두 시간씩 25년을 용산공원에 가도 문제없다.”고 표명했다. 어릴 때부터 기관지가 좋지 않았던 나는 공원에 얼마나 있어도 괜찮은 것일까? 기저질환이 있거나, 면역력이 취약한 사람들에게 오염 물질은 더 치명적인 영향을 끼친다.

기존 용산공원조성특별법은 용산기지 전체 반환 시점(N)으로부터 7년간 정화를 거친 뒤 공원을 조성하는 것이었다. 반환 받았다고 끝이 아니라, 오염 정화를 둘러싼 미국과의 지난한 협상이 남아 있었던 셈이다. 하지만 윤석열 정부는 일부 반환만 이루어진 곳에 정화 없이 공원을 조성해버렸고, 오염된 땅에 시민들을 초대하고 있다. 토양환경보전법상 공원이 들어설 수 없는 곳에 ‘임시’, ‘시범’ 개방을 붙여가면서까지 말이다. 1990년 용산기지 반환 논의가 시작된 이후, 수십 년간 문제가 이어져왔던 것은 한미 간의 복잡한 이해관계, 환경 주권, 시민의 건강권이 달려 있기 때문이었다. 그러나 30년의 숙고는 대통령에게 아무런 영향도 미치지 못한 듯하다. 행정 권력의 독주는 과거 용산에서 일어난 어떤 사건과 기시감을 불러일으켰다.

이 글은 '장소의 운명을 바꾸는 길 (2)'에서 이어집니다.

- 소개

박상욱

녹색연합 활동가.

글. 박상욱 | 사진제공. 녹색연합