이 글은 '식탁에 마주 앉아 ― '수프와 이데올로기' 양영희 감독 인터뷰 (1)'에서 이어집니다.

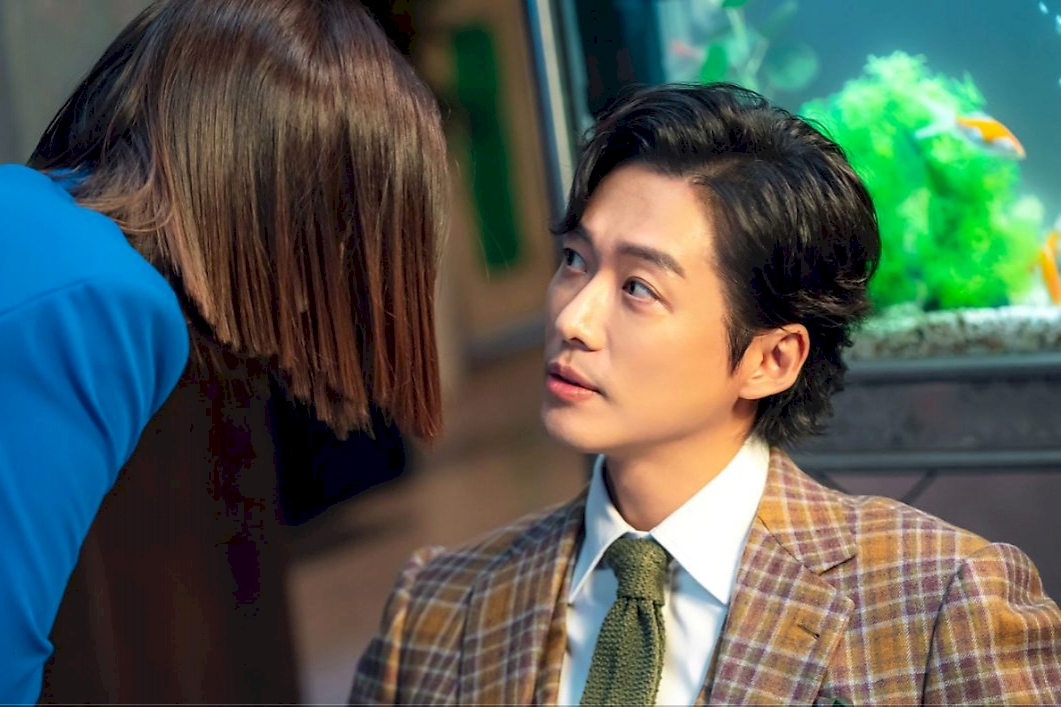

ⓒ 영화 <수프와 이데올로기> 스틸

어린 시절 음식에 대한 기억이 궁금해요. 삼계탕 외에도 기억에 남는 요리가 있나요?

어머니가 만든 꼬리곰탕이요. 아들들을 북한에 보낸 후, 집에서 꼬리곰탕을 끓이실 때마다 “아이고, 평양에서 소고기나 먹는지, 막내가 이걸 좋아했는데….” 하셨죠. 전 화가 났어요. 그때는 오빠들이 북한에 가는 게 싫다는 말을 못 했고, 모두들 ‘오빠들이 훌륭한 나라에 행복하게 살려고 간다.’고 했으니까요. 전 솔직한 말을 하면 안 되는 커뮤니티에서 자란 거죠. 부모님도 밖에서는 그렇게 말하는데 집에 오면 걱정하고, 사진 보고 울고 그러셨어요.

어머니께서 경험하신 4·3사건과 이후의 시간이 애니메이션으로 등장합니다. 캐릭터를 구현하는 과정은 어땠나요?

애니메이션을 그려줄 화가와 함께 제주도에 답사를 갔어요. 그분은 제주도에 한 번도 안 가봤으니까요. 화가분의 시각에서 아주 자유롭게 그려달라고 했어요. 몇 장 없는 어머니의 어린 시절 사진을 보고 이미지로 구현하기 위해 노력했어요. 일본에서 제주도로 갈 때나 제주도에서 밀항선을 탄 후 옷차림의 변화 등에 대해서 이야기를 나눴고요.

ⓒ ㈜엣나인필름

4·3사건에 대한 기억을 공유하는 세 분이 한곳을 향하는 일행 같았어요. 함께하는 시간이 세 분에게 어떻게 기억될까요?

제주도에 갔을 때 어머니의 알츠하이머가 진행된 후라 처음엔 아쉬웠는데, 영화를 완성하면서는 오히려 어머니가 생생하게 당시를 회상하셨다면 얼마나 힘드셨을까, 그런 생각도 했어요. 4·3 평화공원에서 제가 어머니에게 “이제 잊어버리세요.”라고 말한 건, ‘우리가 역사를 기억하겠다.’는 결심이기도 해요.

ⓒ ㈜엣나인필름

영화에서 “4·3을 통해 어머니를 이해할 수 있을 것 같다.”고 하셨는데요. 이해할 수 없었던 존재를 이해한 뒤, 달라진 게 있나요?

어머니께서 트라우마 때문에 남한에 대해 생리적인 거부반응을 보이는 것이 이해가 되고, 내가 태어난 오사카에 대한 시선이 바뀌었어요. 특히 이쿠노구는 <파친코>의 무대가 된 지역이죠. 재일한인 1세들이 많다는 것은 알고 있었는데, 어머니의 친구들, 우리 동네에 계셨던 할머니, 할아버지 들이 모두 각자의 이야기를 갖고 있겠다는 생각을 했어요. 어머니 주변분들 중 몇몇 분은 4·3사건 경험자로서, 또 다른 분들은 자식을 북한에 보낸 엄마로서의 공통점이 있어요. 서로 설명이 필요 없어지죠. “북한에 어떤 물건을 소포로 보내면 좋다.” 같은 이야기를 나누시고요. 몇 백 편의 <파친코>를 만들 수 있을, 세계유산 같은 동네에서 자랐다는 생각이 들어요. 어떤 분께선 <수프와 이데올로기>를 보고, “고맙다”고 메시지를 주셨어요. 그분의 누나께서 4·3 생존자인데, 당시에 여덟 살이었대요. 이전까진 4·3에 대해 한 마디도 안 하던 분께서 영화를 본 날 밤부터 당시 경험을 이야기하기 시작하셨다고 해요.

관객분들에게 전하고 싶은 말이 있을까요?

재일한국인을 둘러싼 역사는 한국과 일본의 경계에 걸쳐 있어요. 그런데 두 국가에서 모두 ‘우리’가 아닌 ‘그쪽의 이야기’로 말해온 것 같아요. 영화에서 제 남편이 확실한 다리 역할을 해주듯, 관객들이 영화를 통해 역사를 밀접하게 여기길 바라요. 많은 콘텐츠를 통해 한국 사회에 관심이 있는 젊은 사람들이 많으니, 그들이 이 역사에 더 흥미를 가져주면 좋지 않을까 싶어요.

글. 황소연

사진제공. ㈜엣나인필름