글 | 사진. 주희

0과 1의 디지털 값으로 세상을 기록하는 것이 익숙한 오늘날, 필름 카메라는 빛으로 세상을 기록한다. 필름은 빛에 반응해 화상을 형성하고, 현상이라는 화학 과정을 통해 화상을 고정한다. 필름이 장전된 카메라 내부는 기록할 순간을 기다리며 칠흑 같은 어둠을 유지한다. 사진가가 셔터 버튼을 누르는 순간 카메라의 셔터막이 열리고, 렌즈를 통해 빛이, 광선이 필름으로 들어오면 화학 반응을 통해 상이 맺히고 순간이 기록되는 것이다.

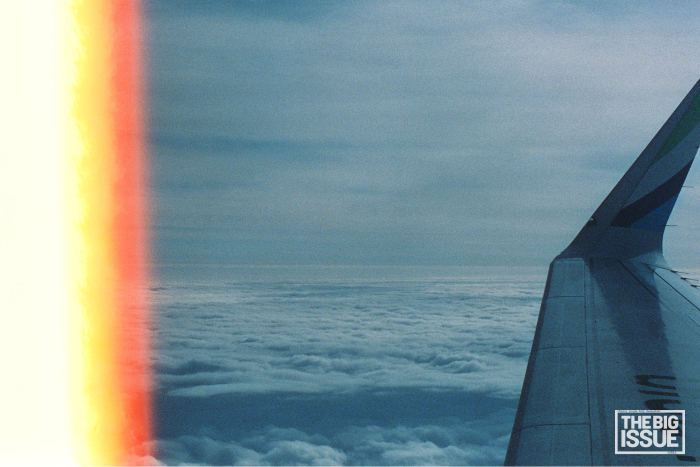

요즘 시판되는 필름 한 롤은 대부분은 36장 내외의 한정된 장면을 기록할 수 있다. 이 한 롤의 필름을 카메라에 장전하기 위해서는 필연적으로 필름의 일부분이 빛에 노출될 수밖에 없는데, 이 순간에도 필름은 빛에 반응한다. 다만 이때의 빛은 필름실에서 렌즈를 통해 들어오는 한정된 빛이 아닌, 날것의 빛으로 너무나도 강렬하기 때문에, 이 빛에 노출된 필름은 하얗게 타버린다. 빛에 노출된 부분의 경계는 마치 한여름의 석양과 같이 붉고 거칠다. ‘탄다’라고 표현하기에 퍽 적절한 모습이다.

아직 빛에 노출되지 않은 남은 부분만 상을 정확히 기록할 수 있다. 따라서 필름 한 롤의 첫 번째 장면은 불확실하다. 상이 얼마나 기록될지 알 수 없기 때문이다. 혹자는 원하는 순간을 정확하게 담아낼 수 있도록 필름을 장전하고 셔터를 두어 번 눌러 필름이 완벽한 순간을 준비하기도 한다.

하지만 나는 그 붉게 타버린 첫 장을 기대한다. 이미 하얗고도 붉게 타버린 필름이기에, 내가 기록하고자 했던 순간들은 결코 내 의도대로 담기지 않는다. 나의 순간은 우연과 결합한 새로운 결과물을 만들어낸다. 그 첫 장의 우연은 때로는 실망스럽기도 하고, 때로는 36장 내외의 장면들 중 가장 마음에 들기도 한다.

시작은 그렇다. 미숙하고, 우연을 내포한다. 내가 필름 한 롤, 그 시작의 우연을 기다리며 셔터를 누르는 것처럼, 우리 삶의 무수한 시작들은 미숙하고 우연의 연속일지라도, 때로는 실망스럽고 때로는 만족스러울지라도 우리가 기록하는 순간이다.

주희

사진학도였던 삼촌이 대학 시절 사용하던 필름카메라를 물려받으며 사진에 입문했다. 저마다의 순간과 장면을 사진과 글로 기록한다. 무용하지만 아름다운 것들을 사랑한다.

인스타그램 @filmphotographee